Schloss Moritzburg Zeitz

Ab der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts siedelten sich an der Weißen Elster slawische Bauern an. Ihr Stammeszentrum Puonzowa befand sich vermutlich an der Stelle des heutigen Klosters Posa. weiterlesen »

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ am Sitz der früheren Bezirksverwaltung Leipzig des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR einen digitalen Stadtplan mit den geheimen Stasi-Objekten in der Stadt Leipzig.

Im Jahr 2019 veröffentlichte die Gedenkstätte Museum in der „Runden Ecke“ am Sitz der früheren Bezirksverwaltung Leipzig des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR einen digitalen Stadtplan mit den geheimen Stasi-Objekten in der Stadt Leipzig.

Die Karte zeigte ca. 1.000 Objekte an, die von der Staatssicherheit bis zum Jahr 1989 betrieben wurden. Durch umfangreiche Recherche im Stasi-Unterlagen-Archiv konnten neben weiteren Konspirativen Wohnungen und Objekten auch mehrere offizielle und halboffizielle Dienststellen und -gebäude ergänzt werden, wodurch mittlerweile fast 1.200 Stützpunkte auf der Karte zu finden sind. weiterlesen »

Manfred Uhlig wurde am 2. September 1927 in Leipzig geboren. Uhlig studierte 1948 bis 1950 in Leipzig Schauspiel und übernahm danach Engagements an Theatern und Kabaretts in Naumburg (Saale), Greifswald, Lutherstadt Wittenberg und Schwerin.

Ab 1956 gehörte Manfred Uhlig zum Ensemble des Kabaretts „Leipziger Pfeffermühle“ und stand neben Helga Hahnemann, Ellen Tiedtke und Edgar Külow auf der Bühne.

Manfred Uhlig musste miterleben, wie auf der Bühne der Leipziger Pfeffermühle das bis dahin erfolgreiche und ursprünglich von den Kulturbehörden abgenommene Programm „Rührt Euch!“ am 15. Dezember 1956 in einem inszenierten Tumult von Kampfgruppen-Mitgliedern gestürmt und danach verboten wurde. Im Juni 1962 verließ Manfred Uhlig gemeinsam mit Helga Hahnemann die Pfeffermühle und arbeitete für Fernsehen und Hörfunk der DDR. weiterlesen »

Helga Brauer wurde am 2. Mai 1936 in Leipzig geboren und absolvierte eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. Der Zufall verhalf Helga Brauer im Sommer 1954 zum Beginn ihrer Gesangskarriere. Während eines Urlaubs in Sellin auf Rügen nahm sie an einem Sängerwettstreit teil und gewann den ersten Preis.

Am 11. November 1954 hatte Helga Brauer in der Messehalle 2 ihren ersten öffentlichen Auftritt, es folgten weitere Auftritte und Gastspiele mit dem Orchester Helmut Opel, u.a. in der Schweiz. Im März 1956 bestand Helga Brauer eine Mikrophonprobe beim Rundfunk der DDR und trat wenig später erstmals mit dem Rundfunktanzorchester Leipzig auf. 1956 folgten die ersten Rundfunkaufnahmen, die Plattenfirma Amiga bot ihr im Sommer 1956 einen halbjährigen Ausbildungsvertrag an. 1957 folgten ein Exklusivvertrag und die Aufnahme der ersten Single. weiterlesen »

Hasso „Hammond-Hasso“ Veit wurde am 14. April 1931 in Leipzig geboren. Er erlernte zunächst Orgel-, Harmonium- und Klavierbau bei der Firma Mannborg in Leipzig und machte noch während seiner Lehre eine Ausbildung am Klavier.

Kurze darauf wechselte Veit zur Orgel und spielte auch Kino- und Theaterorgeln, zusätzlich trat er mit Akkordeon, Vibraphon und weiteren Instrumenten auf. Mit 18 Jahren trat er mit einer kleinen Tanzkapelle auf. weiterlesen »

Hans-Jürgen Beyer wurde am 28. August 1949 in Leipzig geboren. 1959 trat er in den Thomanerchor ein, wo er unter anderem als Solosopran wirkte.

Als Abiturient der Thomasschule in Leipzig gründete Beyer eine Beatgruppe und trat als Leadsänger mit der Klaus Renft Combo, Uve Schikora und der Bürkholz-Formation bis zu deren Verbot im Juli 1973 auf. weiterlesen »

Christiane Ufholz, geb. Wunder, wurde am 1. September 1947 in Leipzig geboren.

Als Kind sang sie zehn Jahre lang im Leipziger Rundfunk-Kinderchor und erlernte den Beruf einer Friseurin. Ufholz´ Karriere als Rocksängerin begann bei der von Klaus Renft gegründeten Amateurband „Butlers“ aus Leipzig. Der Verbot der Band löste den Leipziger Beataufstand aus. Christiane Ufholz wechselte zur Amateurband „Studio Team Leipzig“, bei der zeitweilig auch Uschi Brüning und Regine Dobberschütz sangen. weiterlesen »

Christian Mansfeld wurde am 9. Dezember 1819 in Priesdorf in Anhalt geboren. Nach einer Schlosserlehre und seinen Wanderjahren arbeite Mansfeld in Leipzig in einer Brücken- und Dezimalwaagen-Bauanstalt.

Bei einer Ausstellung sah Christian Mansfeld eine amerikanische Nähmaschine, welche damals revolutionär war und als Wunderwerk der Technik galt. Mansfeld schaute studierte die Technik und baute 1853 selbst eine solche Nähmaschine. Bereits 1861 begann Christian Mansfeld mit seiner Firma „Christian Mansfeld“ in Reudnitz mit dem Bau von Nähmaschinen, später vor allem Papierbearbeitungs- und Schuhfabrikationsmaschinen. weiterlesen »

Portal der Hochschule für Musik und Theater Leipzig

Nach dem Abitur an der Thomasschule Leipzig absolvierte er ein Studium am Kirchenmusikalischen Institut der Hochschule für Musik und Theater Leipzig, u.a. bei Karl Straube, Kurt Thomas, Günter Raphael und Johann Nepomuk David.

Carlernst Ortwein unterstützte seinen halbjüdischen Lehrer Günter Raphael und musste nach dessen Entlassung aus der Hochschule diese ebenfalls verlassen. Ortwein studierte privat weiter. Ab 1937 begann Carlernst Ortwein seine pianistische Tätigkeit an deutschen Rundfunksendern und schreibe seine ersten Kompositionen. weiterlesen »

Riesa ist eine Mittelstadt im Nordwesten des Landkreises Meißen. Riesa liegt an der Elbe, nordwestlich von Dresden (ca. 47 km) zwischen Meißen (ca. 23 km) und Torgau (ca. 40 km). weiterlesen »

Markkleeberg ist eine Große Kreisstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Markkleeberg liegt an der Pleiße im Leipziger Neuseenland, südlich von Leipzig (ca. 10 km) zwischen Leipzig und Borna (ca. 24 km).

weiterlesen »

Dölitz-Dösen ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Dölitz-Dösen liegt im südlichen Stadtgebiet von Leipzig an der Pleiße, zwischen Connewitz und Markkleeberg, ca. 8 km vom Zentrum Leipzigs entfernt.

weiterlesen »

Andreas Kunz (2. von links) im Jahr 1968

wurde am 24. Juli 1946 in Leipzig geboren. Der Nordische Kombinierer startete für den SC Dynamo Klingenthal und gewann bei den Olympischen Winterspielen 1968 in Grenoble die Bronzemedaille in der Nordischen Kombination, die erste olympische Medaille für die DDR als eigenständiges Team. Für den Medaillengewinn erhielt er eine dreitägige Reise nach Paris als Belohnung vom Skiverband der DDR.

Im Jahr 1970 musste Andreas Kunz seine Laufbahn aufgrund politischen Drucks beenden. Er hatte Kontakt mit dem während der vorolympischen Wettkämpfe in der Schweiz nach Westdeutschland geflohenen Nordischen Kombinierer Ralph Pöhland. Kunz wurde von Klingenthal nach Zwickau delegiert und wurde später Sportoffizier der NVA. Andreas Kunz starb am 1. Januar 2022 in Leipzig. weiterlesen »

Curt Ewald Rudolf Lippert wurde am 29. Oktober 1900 in Leipzig geboren. Lippert war Mitglied der Kavallerieschule Hannover und absolvierte seine ersten internationalen Wettkämpfe in den 1920er Jahren, u.a. bei den IX. Olympischen Spielen in Amsterdam 1929. Er erreichte beachtliche Leistungen bei Deutschen Meisterschaften. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gewann er auf „Fasan“ mit der deutschen Mannschaft auf „Nurmi“ die Goldmedaille im Vielseitigkeitsreiten.

Im 2. Weltkrieg diente Lippert im Oktober 1941 als Oberst und Kommandeur des Panzer-Regiments 51. Als Generalmajor und Kommandeur der 5. Panzer-Division kämpften seine Truppen in Ostpreußen und im Kurland-Kessel. Im Februar 1945 war Lippert in Rückzugskämpfe bei Bielefeld verwickelt, wo er im März 1945 fiel. weiterlesen »

Familiengrabstätte Günther auf dem Südfriedhof in Leipzig

Ab 1942 begann Doris Birke eine Ausbildung zur Wohlfahrtspflegerin am Sozialpädagogischen Frauenseminar, die 1911 als Hochschule für Frauen von Henriette Goldschmidt eröffnet worden war. Als BDM-Führerin wurde sie ab 1944 bis zum Kriegsende zu Hilfsdiensten herangezogen. Am 12. April 1945 kehrte sie nach Leipzig zurück. weiterlesen »

Uwe Schwabe wurde am 4. Mai 1962 in Leipzig geboren. Nach seiner Ausbildung zum bei der bei der DDR Handelsflotte als Seefahrer anheuern. Seine Bewerbung wurde aufgrund von Disziplinarverstößen und politischer Unzuverlässigkeit abgelehnt und ihm die Eignung für den grenzüberschreitenden Verkehr abgesprochen.

Uwe Schwabe wurde am 4. Mai 1962 in Leipzig geboren. Nach seiner Ausbildung zum bei der bei der DDR Handelsflotte als Seefahrer anheuern. Seine Bewerbung wurde aufgrund von Disziplinarverstößen und politischer Unzuverlässigkeit abgelehnt und ihm die Eignung für den grenzüberschreitenden Verkehr abgesprochen.

Uwe Schwabe arbeitete in seinem Ausbildungsberuf, kündigte 1987 kündigte und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Von 1988 bis 1990 war er Hilfskrankenpfleger in einem kirchlichen Pflegeheim. Im Herbst 1988 verweigerte Schwabe den Reservistendienst bei der NVA und wurde daraufhin im Frühjahr 1989 zum Soldaten degradiert. weiterlesen »

Peter Gläser

Kurze Zeit später trat er 17jährig gemeinsam mit Klaus Renft als Barmusiker in der Leipziger Nachtbar „Intermezzo“ auf. Seinen Künstlernamen „Cäsar“ übernahm er von seinem Spitznamen aus Schulzeiten, da Mitschüler fanden, dass er wie Gaius Julius Caesar aussähe. weiterlesen »

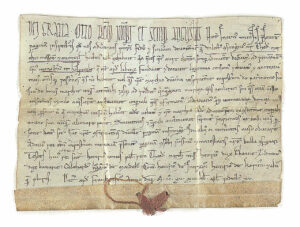

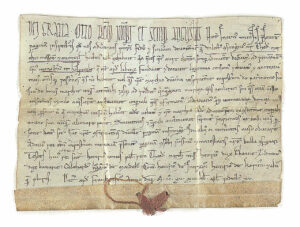

Die auch als Gründungsurkunde der Thomasschule geltende am 20. März 1212 besiegelte Gründungsurkunde des Augustiner-Chorherrenstifts zu St. Thomas

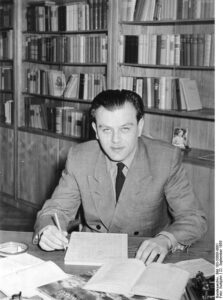

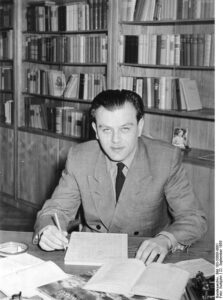

Manfred Gerlach

1945 trat Manfred Gerlach in die Liberaldemokratische Partei Deutschlands (LDPD) ein und war von 1947 bis 1952 Mitglied des Landesverbandes Sachsen und Mitglied des Beirates für Jugendfragen beim Zentralverband der LDPD. Manfred Gerlach war von 1951 bis 1953 stellvertretender Vorsitzender und von 1954 bis 1967 Generalsekretär der Partei.

1946 gründete Gerlach in Leipzig die FDJ mit und war von 1949 bis 1959 Mitglied im Zentralrat der FDJ. 1949 wurde Manfred Gerlach Mitglied der Volkskammer der DDR. Von 1951 bis 1954 absolvierte Manfred Gerlach ein Fernstudium. weiterlesen »

Andreas Gursky im März 2013 im Düsseldorfer Museum K21

Uschi Brüning (September 2018)

Seit 1970 arbeitete Uschi Brüning als Berufssängerin und unternahm ihre erste DDR-Tournee mit dem Günther-Fischer-Quintett und Manfred Krug. 1972 erhielt sie den zweiten Preis beim Internationalen Schlagerfestival in Dresden. weiterlesen »

Gedenkstein Deutsche Geophysikalische Gesellschaft e.V. in Leipzig

Nach einjähriger Tätigkeit als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter am Oberbergamt in Freiberg erhielt Lauterbach 1939 eine Anstellung als Geophysiker und Geologe bei der Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung (Prakla) Berlin, die er mit Unterbrechungen durch Wehrdienst bis 1945 innehatte. Nach dem 2. Weltkrieg arbeitete Robert Lauterbach als selbständiger beratender Geologe und Hydrologe für Landesregierungen und andere Dienststellen, bis er 1951 am Geologischen Institut der Universität Leipzig als Oberassistent und Lehrbeauftragter mit dem Ziel angestellt wurde, die geophysikalische Lehre in Leipzig wieder zu beleben. 1953 wurde er Professor mit vollem Lehrauftrag für Angewandte Geologie und Angewandte Geophysik an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. weiterlesen »

1990 – die Neugründung des Freistaats Sachsen

Territorium Sachsens in größter Ausdehnung 1815 und heutigem Zustand seit 1990

1952 – Sachsen verschwindet von der Landkarte

Die Bezirke der DDR

Am 20. Oktober 1946 fand die erste Wahl zum sächsischen Landtag statt, zum ersten Ministerpräsidenten wurde der Sozialdemokrat Rudolf Friedrichs gewählt. Am 28. Februar 1947 wurde die sächsische Landesverfassung verabschiedet. weiterlesen »

Helmut Rötzsch

Günter Rössler

Von 1954 bis 1990 arbeitete Günter Rössler überwiegend für DDR-Modemagazine wie „Modische Maschen“ (seit 1967) und „Sibylle“ (seit 1962) sowie die Monatszeitschrift „Das Magazin“ und in Fotozeitschriften. Werbefotos schuf Rössler für die DDR-Pelzindustrie Interpelz, Fachzeitschrift „Putz und Pelz“, später „Brühl“. weiterlesen »

Fred Oelßner (links) 1951

1921 nahm Fred Oelßner an den Märzkämpfen in Mitteldeutschland teil und war danach Mitarbeiter des Zentralkomitees der KPD. 1921/1922 war Oelßner Volontär bei der Hamburgischen Volkszeitung, 1922/1923 Redakteur an der Schlesischen Arbeiterzeitung in Breslau, danach Redakteur in Chemnitz und Stuttgart. Ende 1923 wurde Fred Oelßner verhaftet und 1924 vom Reichsgericht in Leipzig wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach seiner Entlassung aus der Haft arbeitete Oelßner als Redakteur in Remscheid und Aachen. weiterlesen »

Franz Schwimmer (Siska)

Sein zwölf Jahre älterer Cousin, der Maler Max Schwimmer, leitete ihn an und förderte ihn. Franz Schwimmer erprobte sich in verschiedenen Maltechniken und es entstanden auch seine ersten Werke, die nach dem 1. Weltkrieg in Ausstellungen und Publikationen an die Öffentlichkeit gelangten.

1940 wurde Franz Schwimmer zum Wehrdienst einberufen und ab 1941 als Wachsoldat in Polen und der Ukraine stationiert. In dieser Zeit war er künstlerisch tätig, was Grafiken polnischer Dörfer belegen. Franz Schwimmer geriet in Kriegsgefangenschaft und kam 1947 nach Leipzig zurück. weiterlesen »

Altes Theater in Leipzig

Alfred Kunze auf einer Ansichtskarte

Alfred Kunze ging zu Wacker Leipzig, wo er bis 1938 aktiv war. Ein komplizierter Beinbruch beendete seine Laufbahn als aktiver Fußballspieler. Zwischen 1929 und 1933 absolvierte Kunze ein Lehrerstudium und arbeitete als Volksschullehrer. 1940 bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht 1941 übernahm Alfred Kunze das Training seines alten Vereins Wacker Leipzig. Alfred Kunze war von 1937 bis 1945 Mitglied der NSDAP und Inspekteur bei der Wehrmacht. weiterlesen »

Teekanne aus Jenaer Glas von Ilse Decho

Bis zur ihrer Emeritierung 1975 war sie als Dozentin für Glasgestaltung, später als Professorin an der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle, Burg Giebichenstein in Halle (Saale) tätig.

weiterlesen »

Walter Kresse (links) neben Erich Honecker, Lotte und Walter Ulbricht zur Leipziger Herbstmesse 1964

Nach der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft kehrte Kresse 1946 nach Leipzig zurück. In Leipzig engagierte sich Kresse in der SED und im FDGB, studierte 1950 bis 1953 Ökonomie und arbeitete kurz als Werksleiter. 1954 ging Walter Kresse ins Ministerium für allgemeinen Maschinenbau und war von 1956 bis 1958 in diesem Ressort stellvertretender Minister. 1958/59 stand er dem Wirtschaftsrat des Bezirkes Leipzig vor.

weiterlesen »

Bernd-Lutz Lange wurde am 15. Juli 1944 in Ebersbach, Landkreis Löbau, geboren. Aufgewachsen ist Lange in Zwickau und arbeitete nach einer Gärtnerlehre in der LPG „Sieg des Sozialismus“ in Mosel bei Zwickau. 1963 wurde Bernd-Lutz Lange Hilfskraft in einer Volksbuchhandlung und absolvierte eine Ausbildung zum Buchhändler. Erste Bühnenerfahrungen als Sänger sammelte Lange in den der Band „The Playboys“, der „KFZ-Band“ und der „Club-Band“.

Bernd-Lutz Lange wurde am 15. Juli 1944 in Ebersbach, Landkreis Löbau, geboren. Aufgewachsen ist Lange in Zwickau und arbeitete nach einer Gärtnerlehre in der LPG „Sieg des Sozialismus“ in Mosel bei Zwickau. 1963 wurde Bernd-Lutz Lange Hilfskraft in einer Volksbuchhandlung und absolvierte eine Ausbildung zum Buchhändler. Erste Bühnenerfahrungen als Sänger sammelte Lange in den der Band „The Playboys“, der „KFZ-Band“ und der „Club-Band“.

1965 zog Bernd-Lutz Lange nach Leipzig für ein Studium an der Fachschule für Buchhändler in Leutzsch. Lange war auch als Redakteur beim ostdeutschen Ableger des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel tätig. Zwischen 1968 bis 1972 arbeitete Lange bei der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandelsgesellschaft (LKG).

weiterlesen »

Frank Schöbel bei einer Autogrammstunde in Berlin, 1980

Schöbel absolvierte eine Lehre zum Mechaniker. Seine musikalische Karriere begann im Erich-Weinert-Ensemble der Nationalen Volksarmee. In den 1960er Jahren beschloss Frank Schöbel, seinen Lebensunterhalt mit Musik zu verdienen. Zwischen 1965 und 1973 spielte Schöbel in vier DEFA-Musikfilmen mit, darunter „Heißer Sommer“, der zum Kultfilm wurde. Frank Schöbel gewann zusammen mit seiner ersten Ehefrau Chris Doerk zweimal als Musiker-Duett Chris und Frank den Schlagerwettbewerb der DDR.

weiterlesen »

Kristin Otto

weiterlesen »

Bowlingtreff Leipzig

Winfried Sziegoleit war von 1969 bis 1975 als Architekt im Wohnungsbaukombinat Leipzig tätig und anschließend bis 1990 Architekt im Aufbaustab beim Rat des Bezirkes Leipzig. Mit Eberhard Göschel gründete Sziegoleit 1990 ein freies Architektur- und Planungsbüro, das er seit 1999 als Architekturbüro Sziegoleit, Markkleeberg, führte.

weiterlesen »

Denkmal „Nie wieder Krieg“ am Fort Zinna Torgau

weiterlesen »

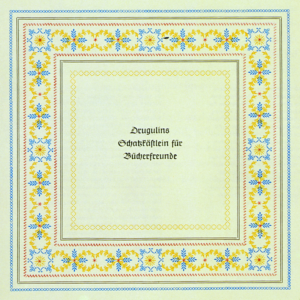

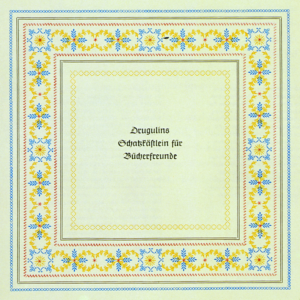

Drugulins Schatzkästlein, Gestaltung H. E. Wolter 1937

Zwischen 1925 und 1930 absolvierte Horst Erich Wolter an der Abendschule der Akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe in Leipzig ein Studium und wurde Setzerleiter in der Offizin Haag-Drugulin. Zwischen 1948 und 1971 war Wolter künstlerischer Leiter der Offizin Andersen-Nexö in Leipzig. In dieser Zeit erwarb der Druckereibetrieb ca. 300 Mal die Auszeichnung „Schönstes Buch der DDR“. Horst Erich Wolter gehörte zu den führenden Buchkünstlern der DDR und wirkte viele Jahre als Vorsitzender der Jury. Wolter erhielt für seine Leistungen auf der Weltausstellung in Paris 1937 die Goldmedaille und das Diplom d´Honneur. 1959 verlieh ihm die Stadt Leipzig den Gutenberg-Preis.

Horst Erich Wolter starb am 14. Februar 1984 in Altenburg.

Mehr Leipziger Persönlichkeiten

Quelle: www.leipzig-lexikon.de;

Bildquelle: Von Offizin Andersen Nexö – Offizin Andersen Nexö, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14770798

Friedrich Hund

Friedrich Hund studierte Mathematik, Physik und Geographie in Marburg und Göttingen. 1929 wurde Hund Professor für Mathematische Physik an die Universität Leipzig berufen und arbeite zusammen mit Werner Heisenberg. Am Uranprojekt im 2. Weltkrieg war Hund, im Gegensatz zu Heisenberg, nicht beteiligt. Nachdem Heisenberg 1942 nach Berlin ging, übernahm Friedrich Hund das Direktorat am Leipziger Institut für Physik.

weiterlesen »

Plastik „Jahrhundertschritt“ in Leipzig

weiterlesen »

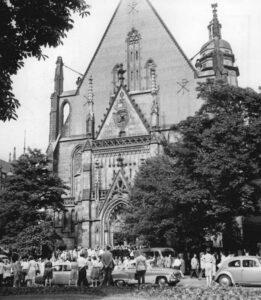

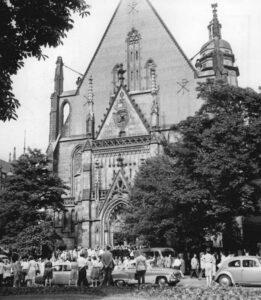

Leipziger Thomaskirche beim Bachfest 1962 unter Erhard Mauersbergers Leitung

1925 trat Ehrhard Mauersberger die Nachfolge seines Bruders Rudolf als Chorleiter, Organist und Künstlerischer Leiter des Aachener Bachvereins an. Von 1928 bis 1930 war Mauersberger Dozent an der Hochschule für Musik Mainz und wirkte als Organist und Chorleiter an der Mainzer Christuskirche.

weiterlesen »

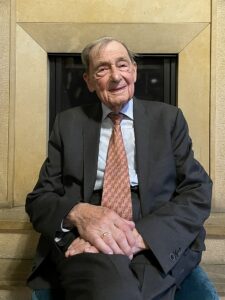

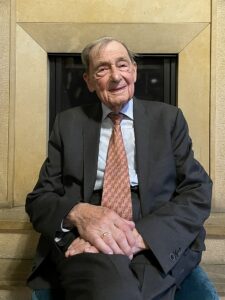

Friedrich Magirius

1958 trat Friedrich Magirius seine erste Pfarrstelle in Einsiedel an und wurde später Pfarrer an der Dresdener Kreuzkirche. Von 1974 bis 1982 war Magirius Leiter der Aktion Sühnezeichen in der DDR, womit er sich Ansehen in Polen erwarb.

weiterlesen »

Erich Loest

Seit 1950 arbeitete Erich Loest als freiberuflicher Schriftsteller in Leipzig und studierte Mitte der 1950er Jahre am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Ein prägendes Ereignis war für Erich Loest der Aufstand vom 17. Juni 1953. Im November 1957 wurde Loest wegen angeblicher „konterrevolutionärer Gruppenbildung“ im Zusammenhang mit Diskussionen über die Entstalinisierung verhaftet und zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Strafe verbüßte Erich Loest in Halle (Saale) und im Zuchthaus Bautzen II.

weiterlesen »

Günther Ramin

Günther Ramin studierte auf Anraten des damaligen Thomasorganisten Karl Straube von 1914 bis 1917 am Konservatorium der Musik in Leipzig und konzentrierte sich zunächst auf das Klavierspiel. Später nahm Ramin Orgelunterricht bei Karl Straube, den Ramin auch in der Thomaskirche vertrat.

weiterlesen »

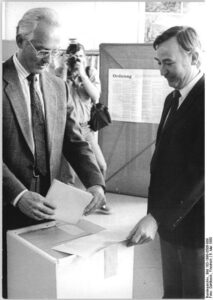

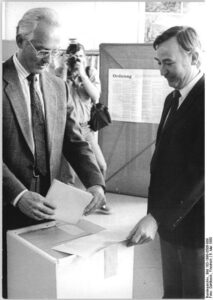

Hinrich Lehmann-Grube (links) bei der Kommunalwahl 1990 in Leipzig

1956 wurde Hinrich Lehmann-Grube Mitglied der SPD. Von 1957 bis 1967 war Hinrich Lehmann-Grube in der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetags in Köln tätig, 1967 bis 1979 war er Beigeordneter der Stadtverwaltung Köln. 1979 wurde Lehmann-Grube Oberstadtdirektor in Hannover. Leipzig und Hannover sind seit dem 23. November 1987 Partnerstädte.

Im April 1990 nahm Hinrich Lehmann-Grube die Staatsbürgerschaft der DDR an, um als SPD-Kandidat an der Kommunalwahl am 6. Mai 1990 in Leipzig teilnehmen zu können. Er gewann seinen Wahlkreis und wurde Stadtverordneter in Leipzig. Am 6. Juni 1990 wählte die Stadtverordnetenversammlung von Leipzig Hinrich Lehmann-Grube zum Oberbürgermeister. Bei den Wahlen zum Oberbürgermeister Juni 1994 wurde er mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

weiterlesen »

Wahren, Kath. Pfarr- und Klosterkirche St. Albert

1932 trat Gordian Landwehr in Warburg (Westfalen) dem Dominikanerorden bei, studierte Theologie und legte im Mai 1936 die Ewigen Gelübde ab. 1938 wurde Landwehr zum Priester geweiht. Ab 1941 musste Gordian Landwehr als Sanitätssoldat in der Wehrmacht dienen und war bis zum Kriegsende an der Ostfront eingesetzt. Gordian Landwehr erkannt früh, dass sich Soldaten der Wehrmacht vieler Kriegsverbrechen in der Sowjetunion schuldig machten, in seiner Autobiografie berichtete er von Massenmorden an Juden und davon, dass seine Sanitätseinheit jüdische Bedienstete nicht an die SS ausgeliefert habe.

Trotzdem haderte Landwehr mit sich, dass er nicht genug Mut aufgebracht habe, um mehr Menschen vor dem Zugriff der Nazis zu schützen. Gordian Landwehr lernte die russische Sprache und feierte in Minsk und Umgebung öfters Gottesdienste für die einheimischen Katholiken – von der Wehrmacht eigentlich streng verboten.

weiterlesen »

Gedenktafel für Ronald M. Schernikau in Leipzig

Mit 16 Jahren trat Ronald M. Schernikau in die Deutsche Kommunistischen Partei (DKP) ein. 1980 erschien seine „Kleinstadtnovelle“, ein Buch über schwules Coming-out in einer Kleinstadt, Schernikaus erster bemerkenswerter Erfolg.

1980 zog Schernikau nach West-Berlin, trat der Sozialistischen Einheitspartei Westberlins (SEW) bei und studierte an der Freien Universität Berlin Germanistik, Philosophie und Psychologie.

weiterlesen »

Klaus Renft (Foto Thomas Kraft)

1958 gründete Klaus Renft mit einigen Freunden in Leipzig die „Klaus-Renft-Combo“, die bis zum Auftrittsverbot 1962 bestand. Nach dem verbot wurde die Gruppe umbenannt in „The Butlers“. Renft wohnte in der Mozartstraße 8 und in der Hohen Straße 49. 1963 beendet Klaus Renft seine Ausbildung als Möbeltischler.

Am 1. März 1964 trat die Band „The Butlers“ zum ersten Mal offiziell auf. Und erhielt im gleichen Jahr beim Deutschlandtreffen der Jugend eine Auszeichnung. 1965 wurde der populären Band aufgrund ihres westlichen Stils ein „unbefristetes Spielverbot“ ausgesprochen, zeitgleich mit dem Verbot vieler anderer Bands in Leipzig, ausgelöst durch den Leipziger Beataufstand. Ab 1967 durfte die „Klaus Renft Combo“ wieder öffentlich auftreten, ab 1971 waren auch Rundfunkaufnahmen möglich.

weiterlesen »

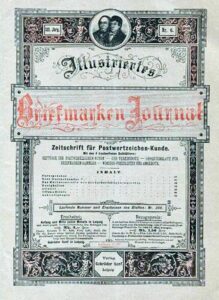

Briefmarkenjournal von 1894 der Brüder Senf

1874 übernahm sein Bruder, Louis Senf, das Geschäft. 1890 gründete Louis Senf eine eigene Firma in der Universitätsstraße. Louis Senf verfasste den „Leitfaden der Briefmarkensammler“, ein „Handbuch der Postkartensammler“ und “Senfs Briefe“.

Richard Senf gab ab 1891 das „Illustrierte Briefmarken-Journal“ heraus. 1892 erschien „Gebrüder Senfs Illustrierter Postwertzeichen-Katalog“, der zu den wichtigsten seiner Art auf der Welt gehörte.

weiterlesen »

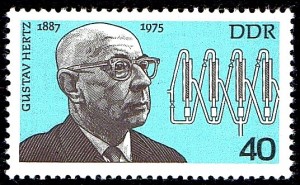

Gustav Hertz auf einer Briefmarke der Deutschen Post der DDR

Zusammen mit James Franck konzipierte Hertz 1912/1913 Elektronenstoßversuche, die sich später als eine wesentliche Stütze der Bohrschen Atomtheorie und der Quantentheorie erwiesen. 1925 erhielten beide dafür den Nobelpreis für Physik.

weiterlesen »

Villa Schomburgk in Connewitz

Wilhelm Schomburgk besuchte die Thomasschule zu Leipzig. Nach dem Abitur 1902 studierte Schomburgk Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig. 1907 heiratete Wilhelm Schomburgk Elisabeth Meyer, Tochter des jüdischen Bankiers Joel Meyer. Wenig später wurde Schomburgk im Bankhaus Meyer&Co. am Thomaskirchhof angestellt.

weiterlesen »

Briefmarke der Deutschen Post der DDR mit einem Gemälde von Bernhard Heisig

Seine traumatischen Erlebnisse als Soldat im 2. Weltkrieg thematisierte Heisig später immer wieder in seinen Bildern. 1947 wurde Bernhard Heisig aus Breslau vertrieben, siedelte sich in Zeitz an und trat in die SED ein. Von 1948 studierte Heisig in Leipzig, zunächst an der Fachhochschule für angewandte Kunst, dann ab 1949 an der Akademie für graphische Kunst und Buchgewerbe. 1951 brach Bernhard Heisig das Studium ab.

Von 1951 bis 1954 arbeitete Heisig freiberuflich in Leipzig, sein Schwerpunkt lag auf Zeichnungen und Lithographien zur Revolution 1848 und der Pariser Kommune sowie auf Buchillustrationen.

weiterlesen »

Hans Sandig

Noch im gleichen Jahr gründete Sandig den Rundfunk-Kinderchor Leipzig, heute MDR-Kinderchor, den Hans Sandig bis zu seinem Tod leitete. Dem Chor widmete Sandig das Weihnachtslied „Sind die Lichter angezündet“. Später übernahm Hans Sandig gleichzeitig auch den Radio-DDR-Jugendchor. Beide Chöre waren europaweit anerkannt.

1958 nahm Sandig mit seinen Sängerinnen und Sängern die erste Erkennungsmelodie der TV-Sendung „Unser Sandmännchen“ auf. Zu den Mitgliedern der von Hans Sandig geleiteten Chöre gehörten u.a. Tom Pauls, Else Buschheuer und Norbert Bischoff.

weiterlesen »

Briefmarke der Deutschen Post der DDR mit einem Ausschnitt aus dem Bauernkriegspanorama von Werner Tübke

Nach Abschluss einer Malerlehre und dem Besuch der Handwerksmeisterschule in Magdeburg sowie der Nachholung des Abiturs studierte Werner Tübke von 1948 bis 1950 an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) in Leipzig. 1950 wechselte Tübke zum Studium der Kunsterziehung an das Caspar-David-Friedrich-Institut der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.

Nach einer Tätigkeit 1953/54 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralhaus für Volkskunst in Leipzig war Werner Tübke von 1954 bis 1956 und 1957 bis 1963 als freischaffender Künstler tätig. Von 1956 bis 1957 arbeitete er als wissenschaftlicher Oberassistent an der HGB Leipzig, bevor er aus kunstpolitischen Gründen entlassen wurde.

weiterlesen »

Henriette Goldschmidt 1910

1858 zog die Familie Goldschmidt nach Leipzig. Dem Motto eines Vortrags von Auguste Schmidt „Leben ist Streben“ folgend, gehörte Henriette Goldschmidt neben Louise Otto-Peters, Auguste Schmidt, Ottilie von Steyber und anderen Frauen im März 1865 zu den Begründerinnen eines Frauenbildungsvereins. Die Gründung dieses Vereins war von Misstrauen begleitet. Im Oktober 1865 fand die erste Frauenkonferenz Deutschlands in Leipzig statt, auf der die Gründung des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins (ADF) beschlossen wurde. Henriette Goldschmidt war von 1867 bis 1906 Vorstandsmitglied im ADF. Sie setzte sich besonders für gleiche Bildungschancen für Mädchen und Frauen sowie deren gleichberechtigte Teilnahme am öffentlichen Leben ein.

weiterlesen »

Rotes Haus Leipzig, früher zum St.-Jakobs-Krankenhaus gehörend

Im Juni 1944 wurde Fritz Gietzelt wegen Widerstandes gegen das nationalsozialistische Regime verhaftet und im Dezember 1944 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Dietzelt hatte die Widerstandsgruppe um Nikolai Rumjanzew mit Lebensmitteln, Kleidung und Medikamenten unterstützt. Nach der Verbringung nach Dresden zur Urteilsvollstreckung gelang Dietzelt während der Luftangriffe auf Dresden im Februar 1945 die Flucht.

weiterlesen »

Hochschule für Musik Leipzig

Ab 1921 war Ottmar Gerster im Frankfurter Sinfonieorchester tätig, zunächst als Konzertmeister und von 1923 bis 1927 als Solobratschist. In den 1920er Jahren schloss er sich der Arbeiterbewegung an und betreute Arbeitergesangsvereine. Von 1927 bis 1947 wirkte Ottmar Gerster als Dozent für Violine, Viola, Kammermusik, Musiktheorie und Komposition an der Folkwangschule in Essen.

weiterlesen »

Nikolaikirche in Leipzig

Die Montagsgebete wurde in den 1980er Jahren zum Treffpunkt der Ausreisewilligen aus der DDR. Am 19. Februar 1988 sprach Christian Führer vor ca. 600 Antragstellern der Ausreise über „Leben und Bleiben in der DDR“.

weiterlesen »

Fischer-Art-Haus Leipzig

Fischer-Art bezeichnet seine Arbeiten als dem „Marktwirtschaftlichen Realismus“ zugehörig, in Anlehnung an den Sozialistischen Realismus. Seine Bildsprache zeichnet sich aus durch satte Farben, große Flächen, einfache Strukturen und comicartigen Figuren, was seiner Kunst einen hohen Wiedererkennungswert verleiht. Michael Fischer-Art beschäftigt sich in seinen Werken mit politisch-gesellschaftskritischen Themen, aktuellen Ereignissen und der Geschichte der Stadt Leipzig.

weiterlesen »

Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn-Bartholdy Leipzig, Außenstelle Dittrichring

1951/52 war Felix Hauptreferent im Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen, von 1952 bis 1954 Direktor des Erfurter Konservatoriums. Von 1955 bis 1966 war Werner Felix Rektor der Musikhochschule in Weimar.

weiterlesen »

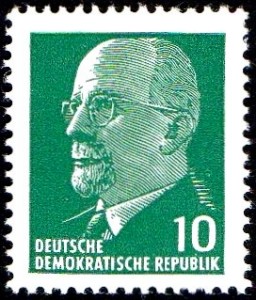

Walter Ulbricht 1950

1908 trat Ulbricht dem Arbeiterjugendbildungsverein Alt-Leipzig bei, 1912 wurde er Mitglied der SPD. Walter Ulbricht hielt Vorträge vor Jugendgruppen der SPD und übernahm ehrenamtliche Tätigkeiten beim Arbeiterbildungsinstitut sowie in der Leipziger Arbeiterjugendbewegung.

Nach Ausbruch des 1. Weltkriegs verfasste und veröffentlichte Walter Ulbricht als Mitglied des linken Flügels der SPD unter Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zahlreiche Flugblätter mit Aufrufen zur Beendigung des Krieges. Als Soldat war Ulbricht an der Ostfront und in Serbien und Mazedonien eingesetzt.

weiterlesen »

Portal der Deutschen Bücherei in Leipzig

1920 bestand Heinrich Uhlendahl seine bibliothekarische Fachprüfung und wurde Bibliotheksassistent. Er stieg zum Bibliotheksrat auf und wurde 1923 Assistent des Direktors. Ab 1924 leitete Uhlendahl die Deutsche Bücherei in Leipzig und baute das System der Deutschen Nationalbibliografie auf, ein Verzeichnis des möglichst vollständig gesammelten Schrifttums der deutschsprachigen Länder.

weiterlesen »

Gedenktafel für Hanns Eisler in Leipzig

In den 1920er Jahren sind Aufenthalte von Hanns Eisler in Leipzig zu Vorträgen, Veranstaltungen und Verlagsgesprächen dokumentiert. 1932 wurde in Alberthalle in Leipzig „Die Maßnahme Brecht/Eisler“ mit Leipziger Chören aufgeführt. weiterlesen »

Das ehem. Funkhaus Springerstraße in Leipzig

1945 bekam Eichenberg sein erstes Engagement in einer kleinen Swing-Formation in Chemnitz, von 1946 an musizierte er im Chemnitzer Orchester Karl Walter und ab 1947 spielte Eichenberg im neu gegründeten Tanzorchester des Senders Leipzig. Die Leipziger Big Band wurde schnell zu einer der bekanntesten und beliebtesten in der DDR, war auch im Westen Deutschlands populär und machte in Fachkreisen auch international von sich reden.

weiterlesen »

Thomaskirche zu Leipzig

Zwischen 1954 und 1957 studierte Ebeling Maschinenbau an der Technischen Hochschule Dresden. Sein Theologiestudium absolvierte Hans-Wilhelm Ebeling von 1957 bis 1962 an der Karl-Marx-Universität Leipzig, war bis 1964 Vikar in Vetschau/Spreewald, 1964 bis 1976 Pfarrer in Lieberose und ab 1976 Pfarrer an der Thomaskirche in Leipzig.

weiterlesen »

Lukaskirche in Volkmarsdorf

1973 wurde Wonneberger in Leipzig ordiniert und wirkte bis 1977 als Pfarrer in Möckern und in Taucha. Zwischen 1977 und 1984 war Christoph Wonneberger Pfarrer an der Weinbergkirchgemeinde in Dresden, organisierte dort die wöchentlichen Friedensgebete und beriet Wehrdienstverweigerer. 1985 übernahm Wonneberger die Lukaskirchgemeidne in Volkmarsdorf, wo ab 1986 ebenfalls Friedengebete abgehalten wurden.

weiterlesen »

Lene Voigt

Ihre schon zu Lebzeiten große Popularität kam aus der sächsischen Mundart, in der Lene Voigt ihre Textsammlungen und Parodien schrieb. In den 1920er- und 1930er-Jahren veröffentlichte sie zahlreiche Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften.

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden die Werke von Lene Voigt Gegenstand von Protesten und Schmähungen. Ihr wurde Verschandelung der deutschen Klassiker vorgeworfen – ihre Werke durften ab 1936 nicht mehr publiziert werden. Nach Ansicht von Gauleiter Martin Mutschmann galt die sächsische Sprache als unheldisch und Lene Voigt galt wegen ihrer Veröffentlichungen in linken Zeitschriften politisch als links. Sie schieb trotzdem gelegentlich noch für verschiedene Arbeiterzeitschriften.

weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Neuem Rathaus und Elsterbecken. weiterlesen »

Das Alte Rathaus in Leipzig – eines der schönsten Renaissancerathäuser Deutschlands

Es hat ein bisschen gedauert, bis ich genau das als das Besondere an der Stadt Leipzig erkannt habe. Und ich musste mich auch in die Stadtgeschichte vertiefen.

Leipzig, das ist die Stadt des Handels, der Messe, des Pelzgewerbes. Leipzig ist aber auch die Stadt der Kriege, der Zerstörung. All das hat das Stadtbild über Jahrhunderte geprägt. Aus der mittelalterlichen Stadt wurde im 16. Jahrhundert eine prächtige Renaissancestadt – Altes Rathaus, Alte Waage und einige Bürgerhäuser in der Hainstraße künden von der ersten Blütezeit der Stadt.

weiterlesen »

Leipzig ist eine Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Denkmal für den Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR befindet sich im Salzgässchen in Leipzig. weiterlesen »

Wohnhaus Ferdinand-Lasalle-Straße 8 Leipzig

Die mittelalterliche Fernhandelsstraße Via Regia führte durch diese Sumpflandschaft, heute der Verlauf der Jahnallee und des Ranstädter Steinwegs. Bereits im Mittelalter fanden Flussregulierungsmaßnahmen statt, so entstanden der Elstermühlgraben und der Pleißemühlgraben, die das Zentrum-West heute an zwei Seiten umfließen.

Bereits im Mittelalter war die Via Regia im Bereich des Ranstädter Steinwegs von zwei Häuserreihen gesäumt – die Mühlgrabensiedlung und neben der Jacobskapelle das Jacobsviertel oder Jacobsparochie. Hinzu kam das 1295 erstmals erwähnte Naundörfchen. Aus diesen Siedlungen entstand im 12. Jahrhundert die Ranstädter Vorstadt oder Rannische Vorstadt, die an der heutigen Leibnizstraße durch das Äußere Rannische Tor abgeschlossen wurde. In der Rannischen Vorstadt wohnten, wegen der beiden Mühlgräben, vor allem Fleischer, Gerber, Färber und Fischer.

weiterlesen »

Das Neue Gewandhaus Leipzig am Augustusplatz

Zu verdanken ist das Gebäude dem damaligen Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, der sich vehement für den Neubau eines reinen Konzerthauses für sein Weltklasseorchester einsetzte.

Der Grundstein für den Neubau wurde am 8. November 1977 am Standort des im 2. Weltkrieg zerstörten Bildermuseums an der Südseite des Augustusplatzes (damals Karl-Marx-Platz) gelegt. Das Gewandhaus ist der erste und einzige Neubau einer reinen Konzerthalle in der DDR, in anderen Städten wurden multifunktionale Bauten errichtet, wie z.B. der Kulturpalast in Dresden, das Haus der Kultur in Gera oder die Stadthalle in Karl-Marx-Stadt. Chefarchitekt war der Leipziger Rudolf Skoda, der die Planung in einem Kollektiv mit Eberhard Göschel, Volker Sieg und Winfried Sziegoleit erarbeite, basierend auf der von Horst Siegel und Rudolf Skoda erarbeiteten städtebaulich-architektonischen Konzeption.

weiterlesen »

Reudnitz-Thonberg ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Reudnitz-Thonberg liegt im östlichen Stadtgebiet von Leipzig, östlich des Augustusplatzes, ca. 2 km vom Stadtzentrum Leipzigs entfernt. weiterlesen »

Das Zentrum-Nord ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Nord schließt sich nördlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen dem Hauptbahnhof und Gohlis. weiterlesen »

Das Zentrum-Nord ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Nord schließt sich nördlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen dem Hauptbahnhof und Gohlis. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße und der Parthe. Das ehem. Bankhaus Meyer & Co. steht in der Innenstadt von Leipzig nahe der Thomaskirche. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße und der Parthe. Das Hotel de Pologne Hof steht in der Innenstadt von Leipzig zwischen Markt und Brühl. weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Neuem Rathaus und Elsterbecken. weiterlesen »

Bauen zwischen den Weltkriegen in Leipzig

Neues Grassimuseum Leipzig

Die gesellschaftliche und politische Verwirrung nach dem verlorenen 1. Weltkrieg in Deutschland führte zu einem Neubeginn beim Bauen. Die Architekten standen vor der Frage, in welcher Formensprache sie nun bauen sollten, auch angesichts gewaltiger Aufgaben, vor allem im Wohnungsbau. Einigkeit herrschte nicht. Henry van de Velde hatte propagiert, dass Architektur ein Gesamtkunstwerk sein müsse. Hermann Muthesius vom Deutschen Werkbund hingegen forderte die Ausrichtung der Bau- und Produktgestaltung auf die Parameter der industriellen Produktion.

weiterlesen »

Opernhaus am Leipziger Augustusplatz

1931 trat Nierade in die NSDAP ein und zog im April 1932 nach Leipzig, wo er ab September 1933 als Architekt tätig war und Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste wurde. Kunz Nierade plante die Kleinsiedlung Portitz. Von 1941 bis 1944 war Nierade als Projektant im besetzten polnischen Gebiet tätig. Ab Oktober 1944 betreute er in Leipzig die Instandsetzung von kriegsbeschädigten Zivilbauten.

weiterlesen »

Max Richard Krüger

Die Werbung präsentierte die Halsbonbons als „unübertroffen in Geschmack und Wirkung“. Der Sänger und Humorist Otto Reutter dichtet damals in einem Dankestelegramm nach Leipzig: „Drei Tage war der Reutter krank, jetzt singt er wieder – Gott sei Dank! Und wodurch ward ihm wieder wohl? Durch Richard Krügers Krügerol!“

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Der Stadtteil Zentrum-Ost befindet sich östlich der Innenstadt zwischen Hauptbahnhof und Johannisplatz. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Süd schließt sich südlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz, Südplatz, Elsterbecken und Bayrischem Bahnhof. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Süd schließt sich südlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Wilhelm-Leuschner-Platz, Südplatz, Elsterbecken und Bayrischem Bahnhof. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Nordwest schließt sich nordwestlich an die Innenstadt an, zwischen Zoo und Elsterbecken. weiterlesen »

Das Zentrum-West ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-West schließt sich westlich an die Innenstadt von Leipzig an, zwischen Thomaskirche, Neuem Rathaus und Elsterbecken. weiterlesen »

Das Amtshaus am Thomaskirchhof um 1890

Die Zeichenakademie, die der Kunstakademie in Dresden unterstellt war, wurde im Herbst 1764 im Amtshaus eröffnet. Im Sommer 1765 zog die Akademie aus den engen Räumen in den Westflügel der Pleißenburg um. Um 1800 wurde die Akademie erweitert und umbenannt in „Zeichnungs-, Malerey- und Architectur-Academie“.

1835 führte sie den Namen „Akademie der bildenden Künste“. Ein Direktor, ein Lehrer für Architektur und zwei Lehrer für die freie Handzeichnung unterrichteten die Schüler kostenlos.

weiterlesen »

Das Waldstraßenviertel, nordwestlich der Innenstadt von Leipzig, ist eines der schönsten Gründerzeitviertel in Deutschland. Im 2. Weltkrieg weitgehend verschont geblieben, kamen danach 40 Jahre DDR. Man kümmerte sich nicht um die Gebäude, sie verfielen. Ende der 1980er Jahre war der Zustand der Häuser im Waldstraßenviertel so schlecht, dass der Abriss bereits beschlossen war. Das Wohnquartier sollte verschwinden und mit Plattenbauten bebaut werden. Die Friedliche Revolution 1989 kam genau richtig. Die Stadt Leipzig hat eine Sanierungssatzung erlassen, nach der jedes historische Gebäude im Waldstraßenviertel originalgetreu wiederhergestellt werden musst. Heute stehen die meisten der Wohnhäuser aus der 19. und frühen 20. Jahrhundert unter Denkmalschutz.

Das Waldstraßenviertel, nordwestlich der Innenstadt von Leipzig, ist eines der schönsten Gründerzeitviertel in Deutschland. Im 2. Weltkrieg weitgehend verschont geblieben, kamen danach 40 Jahre DDR. Man kümmerte sich nicht um die Gebäude, sie verfielen. Ende der 1980er Jahre war der Zustand der Häuser im Waldstraßenviertel so schlecht, dass der Abriss bereits beschlossen war. Das Wohnquartier sollte verschwinden und mit Plattenbauten bebaut werden. Die Friedliche Revolution 1989 kam genau richtig. Die Stadt Leipzig hat eine Sanierungssatzung erlassen, nach der jedes historische Gebäude im Waldstraßenviertel originalgetreu wiederhergestellt werden musst. Heute stehen die meisten der Wohnhäuser aus der 19. und frühen 20. Jahrhundert unter Denkmalschutz.

Geschichte

Italienische Villa Leipzig

Das Gebiet des Waldstraßenviertels gehörte zur

Sumpflandschaft der Leipziger Flüsse. Wald und Wiesen prägten das Gebiet. Die

Via Regia, eine mittelalterliche Fernhandelsstraße, führte durch diese Sumpflandschaft, heute der Verlauf der Jahnallee und des Ranstädter Steinwegs. Iroschottische Missionare nutzten die Via Regia bereits im 7. Jahrhundert und gründeten mit der

Jakobskapelle die erste Kapelle im späteren Stadtgebiet von Leipzig. Bereits im Mittelalter fanden Flussregulierungsmaßnahmen statt, so entstanden der Elstermühlgraben und der Pleißemühlgraben.

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das ehem. Bürogebäude der Bezirksverwaltung Leipzig des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR befindet sich am nordwestlichen Rand der Innenstadt zwischen Thomaskirche und Richard-Wagner-Platz am Promenadenring. weiterlesen »

Ein Leipziger Wahrzeichen feiert Geburtstag

Die Blechbüchse am Richard-Wagner-Platz

Der Leipziger Architekt Emil Franz Hänsel kaufte 1907 ein Gebäude mit Grundstück am Brühl Nr. 1, bis dahin Eigentum der Familie Kees. Hänsel ließ die Bebauung abreißen, darunter auch den Gasthof „Zum roten und weißen Löwen“, das Geburtshaus des Komponisten Richard Wagner. Innerhalb nur eines Jahres ließ Hänsel ein siebengeschossiges Geschäftshaus errichten, in welchem die Fa. Messow & Waldschmidt 1908 das Kaufhaus Brühl G.m.b.H. offiziell eröffnete. 8.000 Quadratmeter umfasste die Verkaufsfläche und damit zählte das Kaufhaus am Leipziger Brühl zu den größten seiner Art in Mitteldeutschland.

weiterlesen »

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

In den 1970er Jahren wurde die Reklame auf einem der Wohnblöcke am Brühl angebracht. Ein Stück Weltniveau in der sonst doch so grauen Stadt Leipzig. Die Leipziger hatten sich daran gewöhnt, sie hatten sie geliebt. Doch der Abriss der Wohnhäuser am Brühl ließ auch die DDR-Leuchtschrift fallen. Nicht auf den Müllhaufen der Geschichte, ins Depot. Die Höfe am Brühl entstanden mit der Auflage, die Leuchtschrift wieder zu montieren. Doch es gibt immer jemanden, der etwas dagegen hat. Der Direktor des gegenüber stehenden Hotels hatte wohl Angst um den Nachtschlaf seiner Gäste und klagte. Ohne Erfolg.

weiterlesen »

30. Mai 1968, 09.58 Uhr – der Giebel fällt

Heute, 50 Jahre nach der Sprengung der Paulinerkirche steht sie als moderner Schöpfung wieder am alten Platz. Das Paulinum nimmt die Form der alten Paulinerkirche auf, verbindet Geschichte mit Moderne und stellt mit ihren versetzt angeordneten Fenstern auch den Moment der Sprengung dar.

weiterlesen »

Augusteum und Paulinum am Augustusplatz Leipzig

Alles begann im Jahr 1217. Markgraf Dietrich I. von Meißen wollte verhindern, das Leipzig Freie Reichsstadt wird. Er handelt einen Kompromiss mit den Leipziger aus, hintergeht sie, reißt ihre Stadtmauer ab und lässt drei Zwingburgen errichten – eine an der Stelle, an der heute die Universität steht.

Glücklich wurde Dietrich nicht, 1221 wird er von seinem Leibarzt vergiftet, die Leipziger sollen den Arzt dazu angestiftet haben. Die Burg wurde nicht mehr gebraucht, die Familie von Wahren, der das Gelände nun gehörte, wusste auch nichts damit anzufangen und übergab es einem Orden. 1231 begann am Platz neben dem Grimmaischen Tor der Bau einer Kirche durch den Dominikanerorden. Geweiht wurde die Paulinerkirche 1240.

weiterlesen »

Das Hotel Astoria in der Leipziger Innenstadt

Der jetzige Eigentümer INTOWN Property Management GmbH will das Haus zu neuem Leben erwecken. Anfang Mai 2018 stellten der Investor und die Stadt die Pläne vor, der Bauantrag ist eingereicht. Ende 2020 soll das Astoria als 4-Sterne-Plus-Hotel eröffnet werden. 250 Zimmer sollen dann Gäste aus aller Welt beherbergen.

weiterlesen »

Dessau ist ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau im Osten des Landes Sachsen-Anhalt. Dessau liegt an der Elbe, an der Mulde und im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, nordöstlich von Halle (Saale) (ca. 50 km). weiterlesen »

Dessau ist ein Ortsteil der kreisfreien Stadt Dessau-Roßlau im Osten des Landes Sachsen-Anhalt. Dessau liegt an der Elbe, an der Mulde und im Dessau-Wörlitzer Gartenreich, nordöstlich von Halle (Saale) (ca. 50 km). weiterlesen »

Das Zentrum-Südost ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Zentrum-Südost schließt sich südöstlich an die Innenstadt von Leipzig an zwischen Johannisplatz und Altem Messegelände. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Luppe und der Parthe. Die Runde Ecke steht am nordwestlichen Rand der Innenstadt von Leipzig am Innenstadtring zwischen den Höfen am Brühl und der Thomaskirche. weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Der Stadtteil Zentrum-Südost befindet sich südöstlich der Innenstadt von Leipzig zwischen Johannisplatz und Altem Messegelände. weiterlesen »

Görlitz ist die Kreisstadt des gleichnamigen Kreises im Osten des Freistaats Sachsen. Görlitz liegt an der Neiße in der Lausitz, östlich von Dresden (ca. 110 km). weiterlesen »

Letztens saß ich auf einer Bank in der Leipziger Innenstadt. Neben mir ein Mann, der telefonierte, wahrscheinlich mit seiner Frau. Er sprach so laut, dass ich mir gar keine Mühe geben brauchte, um ihn zu verstehen. Er redete über seinen Aufenthalt in Leipzig und irgendwann fiel der Satz: „Das ist hier nicht so Ossi“.

Ich weiß nicht, was er damit meinte, ich kann es nur vermuten. Erfahrung oder Vorurteil, scheinbar hatte der Mann keine gute Meinung vom deutschen Osten, außer von der Stadt Leipzig.

Ist Leipzig anders als andere ostdeutsche Städte? Die Frage ist zu allgemein formuliert. Natürlich ist Leipzig anders als Pasewalk oder Jüterbog. München oder Hamburg sind allerdings auch anders als Schweinfurt oder Buxtehude. Was könnte er gemeint haben? Vielleicht, dass Leipzig eine bunte, lebendige und aufregende Stadt ist? Vielleicht, dass Leipzig ein schöne Innenstadt hat, Flair und Charme? Falls er das gemeint hat, so hat er recht. 27 Jahre nach der deutschen Einheit hat Leipzig nichts mehr mit der Stadt zu tun, die sie 1990 war – grau, trist, verfallen.

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße, der Parthe und der Luppe. Das Opernhaus steht in der Innenstadt von Leipzig am Augustusplatz. weiterlesen »

Luthers Spuren in Leipzig

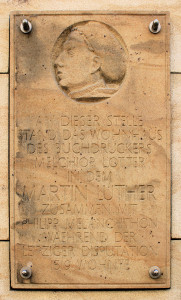

Gedenktafel am Hotel de Pologne in Leipzig

Die Pleißenburg, der Ort der Leipziger Disputation, steht nicht mehr. An ihrer Stelle erhebt sich das Neue Rathaus. Der authentische Ort ist nicht mehr nachvollziehbar, aber mit ein bisschen Phantasie und einem Bild der alten Pleißenburg lässt sich erahnen, was sich im Jahr 1519 an dieser Stelle ereignete.

Im Mai 2017 wurde an der Ostseite des Neuen Rathauses eine Gedenkinschrift zur Leipziger Disputation mit Bildnissen von Luther und Eck eingeweiht.

weiterlesen »

Leipzig ist eine kreisfreie Großstadt im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Leipzig liegt an der Weißen Elster, der Pleiße und der Parthe. Das Gebäude der Deutschen Bank steht am südlichen Innenstadtring, neben dem Neuen Rathaus von Leipzig. weiterlesen »

Halsbrücke ist eine Gemeinde im Osten des Landkreises Mittelsachsen. Die Gemeinde Halsbrücke setzt sich aus den folgenden Ortsteilen zusammen:

Rittergut Oberschaar, Herrenhaus

Die Gemeinde Halsbrücke liegt am Nordrand des Erzgebirges an der Freiberger Mulde. In der Gemeinde Halsbrücke leben ca. 5.200 Menschen (Stand 31.12.2015).

weiterlesen »

Halsbrücke ist eine Gemeinde im Osten des Landkreises Mittelsachsen. Halsbrücke liegt an der Freiberger Mulde, nordöstlich von Chemnitz (ca. 42 km) zwischen Nossen (ca. 18 km) und Freiberg (ca. 6 km). Das Kanzleilehngut Neubau befindet sich ca. 1 km südwestlich der Ortslage Halsbrücke. weiterlesen »

Der Südgiebel des Bundesverwaltungsgerichtes am Pleißemühlgraben

Das südliche Zentrum von Leipzig erstreckt sich zwischen der Windmühlenstraße und dem Elsterflutbett, dem Martin-Luther-Ring und dem Südplatz. Es wird geprägt vom Glockenturm der Peterskirche, dem Bundesverwaltungsgericht und den Hochschulgebäuden und Villen im Musikviertel. Der Floßplatz und der Pleißemühlgraben sind Zeugnisse der frühen Industriegeschichte der Stadt Leipzig.

Geschichte

Villen an der Karl-Tauchnitz-Straße

Die

Innere Südvorstadt dürfte bereits seit dem späten Mittelalter bebaut gewesen sein. Erst Ende des 19. Jahrhunderts gelangte das Gelände des

Musikviertels durch Ankäufe und Stiftungen in den Besitz des Rates der Stadt Leipzig. Nach der Trockenlegung des Geländes setzte die Bebauung relativ spät ab 1887 an der Beethovenstraße ein. Das Musikviertel war ein Wohnviertel mit luxuriösen Villen, prächtigen Wohnhäusern und Großbauten für die Justiz und Leipziger Hochschulen. Die Innere Südvorstadt weist die für Leipzig typische gründerzeitliche Wohnbebauung auf.

weiterlesen »

Radtour durch die Dübener Heide an die Elbe

Dommitzsch, Ev. Stadtkirche St. Marien

Meine Tour startete ich in Mockrehna. Die Kirche in Mockrehna wurde bereits um 1200 erbaut. Das Herrenhaus des Erbrichtergutes ist ein kleiner Barockbau.

Meine Radtour führte mich weiter nach Wildenhain. Die Saalkirche wurde 1782 erbaut. Ich fuhr durch das Presseler Heidewald- und Moorgebiet nach Roitzsch. Die Kirche in Roitzsch ist ein romanischer Bau, der im 18. Jahrhundert umgestaltet wurde. Das Herrenhaus des Rittergutes aus dem Jahr 1800 erhielt nach 1848 einen Anbau und einen neuen Ostflügel.

weiterlesen »

Radtour durch Ostelbien – Teil 1 – Gemeinde Beilrode

Rittergut Last, Herrenhaus

Mit dem Zug fuhr ich nach Torgau, überquerte die Elbe und begann meine Besichtigungstour am Fort Brückenkopf. Es entstand als östlich vorgelagertes Verteidigungsbauwerk der Festung Torgau. Nördlich des Forts Brückenkopf befindet sich die Lünette Zwethau, ebenfalls zur Verteidigung der Festung Torgau angelegt. Wer die Lünette Zwethau nicht unbedingt ansehen will, sollte gleich nach Kreischau fahren, da die Lünette schwer zugänglich ist.

weiterlesen »

Barockschloss Delitzsch

Delitzsch ist mit ca. 25.000 Einwohnern die größte Stadt des Landkreises Nordsachsen. Delitzsch liegt im Nordwesten des Freistaats Sachsen, ca. 25 km nördlich von Leipzig und ca. 32 km östlich von Halle. Die Stadt wurde 1166 erstmals erwähnt und erhielt um 1200 das Stadtrecht.

Im 17. und 18. Jahrhundert war Delitzsch Nebenresidenz des Herzogtums Sachsen-Merseburg. Vom Wohlstand dieser Zeit zeugen neben dem prächtigen Barockschloss die zahlreichen historischen Gebäude in der Altstadt. Die Stadtbefestigung von Delitzsch gehört zu den am besten erhaltenen in Sachsen.

Die Stadt Delitzsch liegt in der Leipziger Tieflandsbucht, zwischen der Goitzsche und dem Leipziger Neuseenland.

weiterlesen »

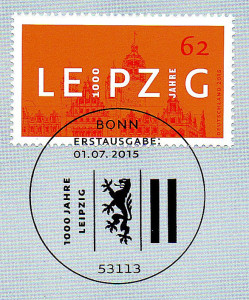

1000 Jahre Leipzig – im Jahr 2015 feiert die Messestadt die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung durch Bischof Thietmar von Merseburg. Die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – hat in ihrer 1000jährigen Geschichte Höhen und Tiefen erlebt. Von der ersten Siedlung, die Slawen um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße, Weißer Elster und Parthe anlegten bis zur Verleihung des Stadtrechtes im Jahr 1165 durch Markgraf Otto der Reiche von Meißen vergingen mehr als 200 Jahre. Der Aufschwung der Stadt begann im 15. Jahrhundert mit der Gründung der Universität 1409 und der Erhebung zur Reichsmessestadt 1497.

1000 Jahre Leipzig – im Jahr 2015 feiert die Messestadt die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung durch Bischof Thietmar von Merseburg. Die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – hat in ihrer 1000jährigen Geschichte Höhen und Tiefen erlebt. Von der ersten Siedlung, die Slawen um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße, Weißer Elster und Parthe anlegten bis zur Verleihung des Stadtrechtes im Jahr 1165 durch Markgraf Otto der Reiche von Meißen vergingen mehr als 200 Jahre. Der Aufschwung der Stadt begann im 15. Jahrhundert mit der Gründung der Universität 1409 und der Erhebung zur Reichsmessestadt 1497.

Leipzig war bis zum Ende des 2. Weltkrieges neben London der bedeutendste Platz der europäischen Pelzbranche. Als im Jahr 1825 der Börsenverein der Deutschen Buchhändler in Leipzig gegründet wurde, ist die Stadt bereits eines der Zentren des deutschen Buchhandels und Verlagswesens.

weiterlesen »

500 Zeugnisse der Architekturgeschichte

Romanische Kirche in Scholitz (Landkreis Nordsachsen)

Die ältesten erhaltenen Kirchen in Sachsen stammen aus dem 11. Jahrhundert, aus einer Zeit, als Slawen und Deutsche um die Herrschaft im Land zwischen Mulde und Elbe kämpften. Es sollte bis in das 12. Jahrhundert dauern, bis das Pfarrkirchensystem eingeführt wurde.

weiterlesen »

Wappenstein der Familie von Helldorf vom Herrenhaus Droßdorf, 1982 abgebrochen, heute im Lapidarium auf der Wiprechtsburg Groitzsch

Wie viele Herrensitze es auf dem Gebiet des heutigen Landkreises Leipzig insgesamt im Laufe von über 800 Jahren gegeben hat, lässt sich wohl nicht sagen. Einige mittelalterliche Herrensitze sind bereits frühzeitig eingegangen. Freigüter und Freie Häuser in den Städten wurden aufgekauft, parzelliert und neu bebaut. Einige Rittergüter wurden von Besitzern eines anderen Gutes gekauft und in ein Vorwerk umgewandelt. Den gravierendsten Einschnitt in die Landschaft der Ritter- und Freigüter im Landkreis Leipzig brachte das 20. Jahrhundert mit sich – mit der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone und dem Braunkohlebergbau.

weiterlesen »

Das Museum im Schloss Ehrenstein in Ohrdruf zeigt in seine Ausstellung u.a. folgende Exponate:

- Versteinerungen aus dem Muschelkalkmeer,

- Zeugnisse der ersten Besiedlung Ohrdrufs aus der römischen Kaiserzeit,

- Taufstein aus der Zeit der Stadtgründung um 724,

- Johann Sebastian Bach und die Ohrdrufer Bachfamilie,

- der Handel und das Fuhrmannswesen,

- Entwicklung der Ohrdrufer Spielwaren- und Porzellanindustrie ab Mitte des 19. Jahrhunderts,

- Geschichte des Truppenübungsplatzes Ohrdruf,

Zur Geschichte des Schlosses Ehrenstein

Ohrdruf, Schloss Ehrenstein

Der

Fliehturm im Nordflügel des Schlosses Ehrenstein ist der älteste bauliche Beleg der frühen Befestigung. Das fast rechteckige, aus Naturstein bestehende Bauwerk bot den Bewohnern der ringsum liegenden Höfe und kleinen Siedlungen bereits um 700 einen sicheren Schutz. In der Folge wechselte die Anlage oft ihre Herren und damit auch ihre Bestimmung, so dass es auch immer wieder bauliche Erweiterungen und Veränderungen gab.

weiterlesen »

Propaganda- oder Plakatkunst der DDR

Burg Mildenstein Leisnig

Vom

10. Juli 2015 bis zum 1. November 2015 zeigt das Musem Burg Mildenstein in Leisnig auf dem Kornhausboden eine

Sonderausstellung zu Plakatkunst in der DDR.

„35 Jahre DDR – seht Großes ist vollbracht“; „Schütze deiner Hände Arbeit“; „Frieden mein Bestes dafür“; „Es lebe der 1. Mai“ nur langsam verhallen diese Schlagworte im Bewusstsein, obwohl es mittlerweile über Jahrzehnte her ist, dass Plakate mit so eindringlichen Botschaften an Litfaß-Säulen oder in Schaukästen das Bild der Städte prägten.

Mit dem Ende der DDR verschwinden sie von heute auf morgen. Sie werden überklebt und vergessen. Mit dem Einzug der freien Marktwirtschaft rücken andere Inhalte in den Fokus. Plakate stehen jetzt ganz im Zeichen der Produktwerbung, mit großen bunten Schriftzügen und großformatigen Fotos versprechen sie weißere Wäsche, schnellere Autos – Überfluss wohin das Auge blickt.

weiterlesen »

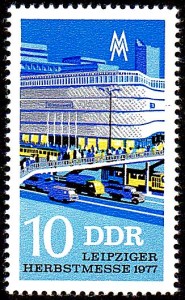

Die Leipziger Messe auf Briefmarken der DDR

Die Geschichte der Leipziger Messe reicht zurück bis um 1100, als sich Kaufleute an der Kreuzung der Via Regia und der Via Imperii zu Markttagen trafen. 1458 verleiht Kurfürst Friedrich II. von Sachsen Leipzig das Privileg der Neujahrsmesse zu den bereits bestehenden Privilegien der Oster- und Michaelismesse. 1497 und 1507 erhob Kaiser Maximilian I. Leipzig zur Reichsmessestadt. Nach dem 2. Weltkrieg fand die erste Messe bereits im Oktober 1945 statt. In der DDR wurde die Tradition der Frühjahrs- und Herbstmessen aufgegriffen, die als Universalmessen angelegt waren und vor allem dem Warenaustausch zwischen den osteuropäischen Staaten dienten.

Die Geschichte der Leipziger Messe reicht zurück bis um 1100, als sich Kaufleute an der Kreuzung der Via Regia und der Via Imperii zu Markttagen trafen. 1458 verleiht Kurfürst Friedrich II. von Sachsen Leipzig das Privileg der Neujahrsmesse zu den bereits bestehenden Privilegien der Oster- und Michaelismesse. 1497 und 1507 erhob Kaiser Maximilian I. Leipzig zur Reichsmessestadt. Nach dem 2. Weltkrieg fand die erste Messe bereits im Oktober 1945 statt. In der DDR wurde die Tradition der Frühjahrs- und Herbstmessen aufgegriffen, die als Universalmessen angelegt waren und vor allem dem Warenaustausch zwischen den osteuropäischen Staaten dienten.

Für die DDR war die Leipziger Messe ein wichtiger Ort für den Handel zwischen West- und Osteuropa. Die Messe wurde aber auch für ideologische Zwecke genutzt, die vor allem die wirtschaftliche Stärke der DDR verdeutlichen sollten.

Für die DDR war die Leipziger Messe ein wichtiger Ort für den Handel zwischen West- und Osteuropa. Die Messe wurde aber auch für ideologische Zwecke genutzt, die vor allem die wirtschaftliche Stärke der DDR verdeutlichen sollten.

Die Leipziger Messe wurde zweimal jährlich auf Briefmarken gewürdigt. Dargestellt wurden historische Messehäuser, aber auch neue Messebauten und andere historische Gebäude der Stadt, weiterhin Produkte aus der DDR, die auf der Messe ausgestellt wurden und historische Messeszenen.

weiterlesen »

Die Leipziger Messe auf Briefmarken aus den 1940er Jahren

Das Doppel-M – Symbol der Leipziger Messe

Die seit 1363 bestehende Marktzollerhebung brachte der Stadt Reichtum. 1466 kam das Stapelrecht hinzu. 1497 und 1507 erhob Kaiser Maximilian I. Leipzig zur Reichsmessestadt. Marktprivileg und Stapelrecht wurden auf ca. 123 km ausgeweitet. Bereits seit dem 13. Jahrhundert bestanden intensive Handelsbeziehungen in die Niederlande.

weiterlesen »

Politiker und Philosophen

Zu keiner Zeit in seiner 1000-jährigen Geschichte war Leipzig Ort einer Regierung. Nach der Leipziger Teilung 1485 gehörte die Stadt zum Herzogtum Sachsen der Albertinischen Linie der Wettiner. Nach dem Schmalkaldischen Krieg ging die Kurwürde 1547 an die Albertiner über. Das Kurfürstentum Sachsen entstand, das 1806 in den Stand eines Königreiches erhoben wurde. Leipzig entwickelte sich seit dem Spätmittelalter zu einer bedeutenden Handels- und Messestadt. Das Bürgertum war selbstbewusst. Den Plan, im Rosental einen barocken Schlossneubau errichten zu wollen, schmetterte der Leipziger Rat ab u.a. mit der Begründung, der Baugrund sei nicht geeignet. Man arrangierte sich mit der Obrigkeit, aber bestimmte die Geschicke der Stadt selbst.

Zu keiner Zeit in seiner 1000-jährigen Geschichte war Leipzig Ort einer Regierung. Nach der Leipziger Teilung 1485 gehörte die Stadt zum Herzogtum Sachsen der Albertinischen Linie der Wettiner. Nach dem Schmalkaldischen Krieg ging die Kurwürde 1547 an die Albertiner über. Das Kurfürstentum Sachsen entstand, das 1806 in den Stand eines Königreiches erhoben wurde. Leipzig entwickelte sich seit dem Spätmittelalter zu einer bedeutenden Handels- und Messestadt. Das Bürgertum war selbstbewusst. Den Plan, im Rosental einen barocken Schlossneubau errichten zu wollen, schmetterte der Leipziger Rat ab u.a. mit der Begründung, der Baugrund sei nicht geeignet. Man arrangierte sich mit der Obrigkeit, aber bestimmte die Geschicke der Stadt selbst.

Leipzig entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem Zentrum der Arbeiterbewegung in Ostdeutschland. Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, Vorläufer der Sozialdemokratischen Partei, wurde 1863 in Leipzig gegründet.

weiterlesen »

Maler, Schriftsteller, Dichter und Schauspieler

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Das Museum der bildenden Künste, auch kurz Bildermuseum genannt, geht auf eine Gründung des Leipziger Kunstvereins zurück, den Kunstsammler und -förderer der Stadt 1837 gründeten. Ziel des Vereins war, ein Kunstmuseum einzurichten. Am 10. Dezember 1848 konnte der Verein das „Städtische Museum“ in der Ersten Bürgerschule auf der Moritzbastei eröffnen. Etwa einhundert Werke waren zusammengetragen und gestiftet worden, überwiegend Arbeiten der damaligen zeitgenössischen Kunst.

weiterlesen »

Erfinder, Forscher und Pioniere

Im Jahr 2015 feiert die Stadt Leipzig die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung. Bischof Thietmar von Merseburg erwähnt die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – im Jahr 1015 in seiner Chronik. Der Siedlungsflecken ist jedoch älter. Die Slawen errichteten um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße und Parthe eine Burg. Die deutschen Kolonisten eroberten sie, gründeten neue Siedlungen. Im Jahr 1165 verleiht Markgraf Otto der Reiche von Meißen der Siedlung am Kreuzungspunkt der Via Regia und der Via Imperii das Stadtrecht. Die 1409 gegründete Leipziger Universität ist eine der ältesten in Deutschland. 1497 wird Leipzig zur Reichsmessestadt erhoben und zehn Jahre später verleiht Kaiser Maximilian I. der Stadt das Messeprivileg.

Im Jahr 2015 feiert die Stadt Leipzig die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung. Bischof Thietmar von Merseburg erwähnt die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – im Jahr 1015 in seiner Chronik. Der Siedlungsflecken ist jedoch älter. Die Slawen errichteten um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße und Parthe eine Burg. Die deutschen Kolonisten eroberten sie, gründeten neue Siedlungen. Im Jahr 1165 verleiht Markgraf Otto der Reiche von Meißen der Siedlung am Kreuzungspunkt der Via Regia und der Via Imperii das Stadtrecht. Die 1409 gegründete Leipziger Universität ist eine der ältesten in Deutschland. 1497 wird Leipzig zur Reichsmessestadt erhoben und zehn Jahre später verleiht Kaiser Maximilian I. der Stadt das Messeprivileg.

Seit dem 15. Jahrhundert entwickelt sich Leipzig zu einem Ort des Fortschritts, des freien Denkens, der Kunst und Kultur, aber auch des Handels. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges ist Leipzig neben London der bedeutendste Platz der europäischen Pelzbranche. 1650 erschienen erstmals in Leipzig die „Einkommenden Zeitungen“ sechsmal pro Woche – sie gelten als älteste Tageszeitung der Welt.

weiterlesen »

Durch das westliche Leipziger Neuseenland von Markranstädt über Zwenkau nach Markkleeberg

Stadtkirche St. Laurentius in Markranstädt

Ende Mai 2014 führte mich meine Radtour durch das westliche Leipziger Neuseenland. In Markranstädt startete ich meine Tour. Mit dem Bau der Ev. Stadtkirche St. Laurentius wurde vermutlich bereits im 13. Jahrhundert begonnen. Erst im 16. Jahrhundert entstanden der heutige Chor und der Saal. Meine nächsten Etappenziele waren Quesitz, Döhlen und Thronitz. Quesitz besitzt neben einer barocken Dorfkirche auch ein kleines, leider leer stehendes barockes Herrenhaus.

Thronitz, Ev. Pfarrkirche

Das Herrenhaus des Rittergutes Döhlen ist ein spätklassizistischer Bau. Die Kirche in Thronitz ist schlicht, aber stattlich. Die barocke Saalkirche wurde im 19. Jahrhundert überformt.

Mein nächstes Ziel war die Wehrkirche in Kulkwitz. Um 1200 erbaut, ist die kleine, fast unscheinbare Wehrkirche eine der wenigen Kirchen in der Region mit unverputztem Quadermauerwerk. Ganz anders die Kirche in Rehbach. Die im 15. Jahrhundert erbaute Kirche wurde im 18. Jahrhundert barockisiert. Der Kirchturm grüßt schon von Weitem.

weiterlesen »

Die Kirche in Tellschütz vor dem Brand

Kirchen sind heute mehr als Gotteshäuser. Immer seltener dienen sie liturgischen Zwecken. In manch einer Dorfkirche findet nur noch einmal monatlich der Gottesdienst statt. Viele Kirchen sind heute Veranstaltungsorte für Konzerte und Ausstellungen und Treffpunkte der Dorfgemeinschaft. Und sie haben noch eine Funktion: sie stiften Identität und Heimatgefühl. Wie schmerzlich der Verlust einer Kirche im Dorf ist merkt man erst, wenn sie nicht mehr da ist. Das mussten viele Menschen in der DDR erfahren, deren Kirchen aufgegeben und abgerissen wurden. Aber auch Brände zerstören immer wieder Gotteshäuser, wie zuletzt in der Nacht vom 8. zum 9. Januar 2015 die Kirche in Tellschütz bei Pegau im Landkreis Leipzig.

weiterlesen »

Wieder wurde ein Zeugnis der Orts- und Regionalgeschichte und ein Baudenkmal abgerissen – das Herrenhaus in Großzschepa. War das Gebäude nicht mehr zu retten und warum kam es soweit?

Großzschepa ist ein Ortsteil der Gemeinde Lossatal im Nordosten des Landkreises Leipzig. Der kleine Ort liegt zwischen Wurzen und Eilenburg, am Rand der Hohburger Berge. Das Rittergut Großzschepa war eine große, offene Rechteckanklage mit freistehendem Herrenhaus. Erbaut wurde das Herrenhaus um 1720 von Carl Reinhard von Hartitzsch.

Der stattliche, dreiflügelige Barockbau brannte 1742 ab und wurde danach wieder aufgebaut. 1883 wurde er restauriert. Nach der Enteignung 1945 wurde das Herrenhaus in Großzschepa zu Wohnzwecken genutzt. Der Grundstein für den allmählichen Verfall und schlussendlich den Abbruch dürfte bereits in dieser Zeit gelegt worden sein. Herrenhäuser waren bei den politisch Verantwortlichen in der DDR nicht beliebt. weiterlesen »

Edition Peters in der Talstraße

Das Seeburgviertel in Leipzig ist nach der mittig durch das Gebiet führenden Seeburgstraße benannt. Namenspatron ist Moritz Seeburg 1794 bis 1851), Leipziger Rechtsanwalt und Stadtrat. Ältere Namen des Seeburgviertels sind Neue oder auch Kleine Johannisvorstadt.

Das Seeburgviertel gehört zum Stadtteil Zentrum-Südost und wird begrenzt von der Goldschmidtstraße im Norden, der Stephanstraße im Osten, dem Universitätsklinikum/Windmühlenstraße im Süden und dem Rossplatz im Westen.

Geschichte

Neues Grassimuseum Leipzig

Die bauliche Entwicklung der Leipziger Ostvorstadt setzte bereits 1278 ein mit der

Gründung des Johannishospitals und des

Alten Johannisfriedhofs. Eine großflächige Bebauung des Seeburgviertels begann erst im 17. Jahrhundert. Bereits 1661 hatte Georg Ulrich Welsch, Vorsteher des Johannishospitals, an der heutigen Seeburgstraße Zinshäuser bauen lassen. Zwischen 1800 und 1809 kamen weitere 74 Häuser hinzu. 1831/1832 wurde auf Initiative von Stadtrat Seeburg die ehem. Sandgrube in die

Kleingartenanlage Johannistal mit über 200 Parzellen umgewandelt.

Im Norden des Seeburgviertels befand sich seit Ende des 17. Jahrhunderts der

Großbosesche Garten, später der Reimersche Garten. Ab etwa 1840 begannen Parzellierung und Bebauung des Gartens.

weiterlesen »

Grafisches Viertel, Reclamkarree

weiterlesen »

Rochlitz ist eine Große Kreisstadt im Westen des Landkreises Mittelsachsen. Rochlitz liegt an der Zwickauer Mulde, nördlich von Chemnitz (ca. 36 km) zwischen Chemnitz und Grimma (ca. 25 km). weiterlesen »

Lichtenwalde ist ein Ortsteil der Gemeinde Niederwiesa im Südwesten des Landkreises Mittelsachsen. Lichtenwalde liegt an der Zschopau, am Nordrand des Erzgebirges, nordöstlich von Chemnitz (ca. 10 km) zwischen Chemnitz und Frankenberg (ca. 5 km).

weiterlesen »

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.

Da prangt er wieder über dem Brühl, der berühmte Satz Goethes. Daneben werden die Gäste Leipzigs begrüßt – in französischer, russischer und englischer Sprache. Und am Ring kann er genervt an der Ampel wartende Autofahrer die Begrüßung auch auf Deutsch lesen.