Individuelle Touren - einfach anfragen...

Artikel und Berichte zu sehenswerten Gebäuden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Radwegebeschreibungen, Reiseberichte, Veranstaltungen und Ausstellungen in Museen und historischen Gebäuden

Artikel und Berichte zu sehenswerten Gebäuden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Radwegebeschreibungen, Reiseberichte, Veranstaltungen und Ausstellungen in Museen und historischen Gebäuden

Rundfahrt mit dem Fahrrad um den Cospudener See vorerst nicht möglich. Wie die LMBV berichtete, kam es im Baustellenbereich des entstehenden Harthkanals bei den laufenden Bauarbeiten nördlich der Bundesautobahn 38 zu Aufbrüchen der Geländeoberfläche und zu Wasseraustritten. Aufgrund der Einschätzung des geotechnischen Sachverständigen erfolgte in Abstimmung mit dem Sächsischen Oberbergamt am 3. Juni 2015 die Sperrung eines ca. 300 m langen Wegeabschnittes am Cospudener Uferrundweg. Diese Sperrung bleibt bis auf weiteres bestehen, um die Sicherheit – insbesondere für Fahrradfahrer und Skater – nicht zu gefährden. Die LMBV und das Sächsischen Oberbergamt bedauern diesen Schritt, nehmen jedoch ihre Verantwortung für die Sicherheit der Nutzer des Rundweges wahr. Der für die öffentliche Nutzung gesperrte Bereich wurde mit Bauzäunen gesichert, entsprechende Hinweisschilder wurden an Knotenpunkten, u.a. am Pier 1, aufgestellt. Sobald die Bewertung des Sachverhaltes und die Festlegung erforderlicher Schritte zur Beseitigung der Gefährdung vorliegen, informiert die LMBV über das weitere Vorgehen.

Probleme hat man mit dem Begriff „Herrschaftslandschaft“, der das Motto der Bewerbung ist. ICOMOS hält diesen für inhaltsleer, da er wissenschaftlich bisher nicht verwendet wurde. Wahrscheinlich gibt es keine europäische Region, die sich nicht als Herrschaftslandschaft bezeichnen könnte. Weiter heißt es, die mittelalterlichen Spuren seien entweder kaum sichtbar, lägen unter der Erde oder sind wie im Falle von Schloss Goseck inzwischen vollständig umgebaut. Die Gebäude bildeten keine geschlossene Einheit. Die wenigen erhaltenen Spuren hält man für nicht ausreichend wissenschaftlich belegt. Was es rund um Naumburg gibt, gäbe es in Frankreich, Italien oder England ebenso (und auch in Sachsen). weiterlesen »

Hoch über der Schwarza stehen die Reste des Residenzschlosses Schwarzburg. 1123 erstmals als Stammsitz eines Grafen von Schwarzburg urkundlich erwähnt, wurde die Burg im 18. Jahrhunderts zu einer barocken Residenz umgebaut und war Sommersitz und bevorzugter Jagdaufenthalt der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt. 1940 begann der Umbau zu einem „Reichsgästeheim“, der 1943 abgebrochen wurde. Dieses unvollendete Projekt hinterließ das einst beeindruckende Schlossensemble als Bauruine.

Von der Gesamtanklage konnte das barocke Kaisersaalgebäude mit der sich anschließenden Gartenterrasse restauriert und öffentlich zugänglich gemacht werden. Der Kaisersaal entstand zwischen 1713 und 1719 im Zusammenhang mit der 1710 erfolgten Erhebung der Schwarzburger Grafen in den Reichsfürstenstand. Die Standeserhöhung fand ihren architektonischen und bildkünstlerischen Ausdruck in dem imposanten Gebäude. Gleichsam als Ruhmeshalle und Ahnensaal der gesamten schwarzburgischen Dynastie zeigt es zwischen den Kaiserbildnissen des Heiligen Römischen Reiches von Julius Cäsar bis Karl VI. auch den lediglich für wenige Monate regierenden König Günther XXI. von Schwarzburg (1304 bis 1349) als Ahnherren des Hauses Schwarzburg. Das Kaisersaalprogramm wird bekrönt durch ein Deckengemälde im lichtdurchfluteten Kuppelbereich der Laterne, das auf die Gründungslegende des Hauses Schwarzburg verweist.

Das Schloss Heidecksburg in Rudolstadt erwartet seine Besucher mit einer Vielzahl von Ausstellungen.

Dem Besucher der Ausstellung im ehemaligen Gewölbe der fürstlichen Hofküche eröffnet sich eine vielseitige Welt im Stil des 18. Jahrhunderts. Die Bewohner der Miniaturschlösser entführen in fremde Welten. Immer wieder können Details entdeckt werden, die von beeindruckenden Kenntnissen zum höfischen Zeremoniell, zur Architektur- und Kostümkunde zeugen.

Dem Besucher der Ausstellung im ehemaligen Gewölbe der fürstlichen Hofküche eröffnet sich eine vielseitige Welt im Stil des 18. Jahrhunderts. Die Bewohner der Miniaturschlösser entführen in fremde Welten. Immer wieder können Details entdeckt werden, die von beeindruckenden Kenntnissen zum höfischen Zeremoniell, zur Architektur- und Kostümkunde zeugen.

Ausgangspunkt dieser einzigartigen Miniaturenwelt ist ein Rollenspiel der beiden Schöpfer, das vor über 50 Jahren begann. Bis in die Gegenwart wurden die Schlösser perfektioniert. Jeder Parkettfußboden ist naturgetreu verlegt und jedes einzelne Gemälde stilecht ausgeführt. Selbst die kleinste Schublade in den aufwendigen Kabinettschränkchen lässt sich öffnen und deren Innenleben (mit Lupe) bestaunen.

Die Ausstellung zeigt Exponate zur Geschichte und den sozialen Aspekten der Puppenherstellung. Im Museum Schloss Tenneberg werden diese auf besondere Art und Weise gezeigt. Volkskundliche und stadtgeschichtliche Ausstellungen und Ausstellungen zur Schlossgeschichte in den Barockräumen erweitern das Angebot.

Das Schlosscafé bietet Räumlichkeiten für 30 Personen oder im großen Gastraum bis 60 Personen. Nach dem Besuch des Schlosscafés ist Gelegenheit zu einem Spaziergang rund um das Schloss oder für einen Besuch im Museum.

Die neue Ausstellung in der Remise des Osterburgmuseums rückt die Dimension ZEIT in den Mittelpunkt. Dem Besucher fällt sofort das „Sternenbanner“ ins Auge. Es bildet den Sternenhimmel ab, wie ihn die Vögte, wettinische Amtsleute, Türmer und heute lebende Menschen über der Osterburg gesehen haben oder heute noch sehen können.

Die neue Ausstellung in der Remise des Osterburgmuseums rückt die Dimension ZEIT in den Mittelpunkt. Dem Besucher fällt sofort das „Sternenbanner“ ins Auge. Es bildet den Sternenhimmel ab, wie ihn die Vögte, wettinische Amtsleute, Türmer und heute lebende Menschen über der Osterburg gesehen haben oder heute noch sehen können.

Zeit ist aber nur ein Beispiel aus der breiten Palette von Naturphänomenen und technischen Systemen, die später einmal im Neuen Schloss der Osterburg im Wortsinn „begreifbar“ werden sollen. Schülerlabore, Experimentierstationen und Ausstellungsflächen zu naturwissenschaftlichen und technischen Themen – all das verbirgt sich hinter dem Namen „WISSENS-SCHLOSS“.

Im Wissens-Schloss soll die natürliche Neugier von Schülerinnen und Schülern aufgegriffen und geholfen werden, dieses Interesse und damit auch die Offenheit für eine spätere berufliche Orientierung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich zu bewahren.

Im Jahr 1930 wure das Museum auf der Osterburg in Weida eröffnet. Im Erdgeschoss des Alten Schlosses ist ein Lapidarium eingerichtet. Hier werden archäologisch und geologisch wertvolle Exponate sowie historisch wertvolle Epitaphe und Insignientafeln gezeigt. Im ersten Obergeschoss der Osterburg ist die ständige Ausstellung der Stadtgeschichte zu sehen. Sie zeigt die Entwicklung der Stadt Weida zwischen dem 12. und 19. dem Jahrhundert.

In der zweiten Etage des Alten Schlosses wird die ständige Ausstellung „Weida – Wiege des Vogtlandes“ gezeigt. 1993 entstand im dritten Obergeschoss die „Galerie im Alten Schloss“. Im Inneren des Bergfrieds befinden sich zwei weitere Ausstellungsbereiche. Hier werden Ausgrabungsfunde gezeigt und ein Einblick in die Baugeschichte des Turms gegeben.

Die Ordensburg Liebstedt bietet ihren Besuchern Interessantes und Wissenswertes, Unterhaltsames und Lehrreiches. Bei einer Führung kann man die geschichtsträchtigen Gebäude der Burg kennenlernen – den Torturm mit der Torwächterstube, in den auch eine Reise in die Vergangenheit der Sagen- und möglich ist, den repräsentativen Kapitelsaal als Zentrum für die Ordensbrüder oder die Wohnräume des Komturs, in denen neben der Ausstellung zur Geschichte des Deutschen Ordens auch das Modell der Burg um 1440 zu sehen ist.

Das Gut Oßmannstedt ist eng mit Christoph Martin Wieland (1733-1813) verbunden. im Jahr 1797 erwarb der Dichter das barocke Gebäudeensemble mit Gutspark und lebte dort sechs Jahre mit seiner Familie. Von dem ursprünglichen Barockgarten war zu Wielands zeit nur wenig erhalten. Wielands Garten- und Landleben brach mit dem Tod der in Oßmannstedt verstorbenen Sophie Brentano und seiner Gemahlin Anna Dorothea jäh ab und der Dichter zog 1803 zurück nach Weimar. Seinem Wunsch gemäß fand Wieland 1813 seine letzte Ruhestätte an der Seite seiner Frau und Sophie Brentanos im Oßmannstedter Gutspark.

Südlich von Weimar steht auf einer Anhöhe das Schloss Belvedere, umgeben von einem 43 Hektar großen Park. Herzog Ernst August von Sachsen-Weimar und Eisenach ließ zwischen 1724 und 1748 hier eine Sommerresidenz mit Orangerie sowie Lust- und Irrgarten errichten. Seit 1923 beherbergt das Schloss ein Museum für das Kunsthandwerk des 18. Jahrhunderts.

Das Schloss Belvedere diente einst Jagdschloss. Es ist von seitlichen Kavaliershäuser und Stallungen umgeben, die der Anlage die zeittypische Form eines absolutistischen Anwesens verleihen. Nach dem Tode Ernst Augusts 1748 verfiel die Parkanlage zunächst. Erst mit den regelmäßigen Aufenthalten der Herzogin Anna Amalia erhielt das Schloss seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Der seit 1775 regierende Herzog Carl August betrieb in Belvedere gemeinsam mit Johann Wolfgang von Goethe pflanzenkundliche Studien. Bis 1820 entstand ein Botanischer Garten mit circa 7.900 in- und ausländischen Pflanzenarten. Zwischen 1815 und 1830 wurde der Park in einen Landschaftspark umgestaltet. Der seit 1853 regierende Großherzog Carl Alexander ließ Schloss, Park und Orangerie auf sorgsame Weise erhalten und pflegen.

1765 wurde das Pächterhaus des großherzogliches Kammergutes in Tiefurt errichtete. Ab 1776 diente es als Wohnsitz des Prinzen Friedrich Ferdinand Constantin von Sachsen-Weimar und Eisenach. Das Pächterhaus wurde zu einem Landschlösschen umgebaut und gemeinsam mit seinem Erzieher Karl Ludwig von Knebel legte der Prinz einen englischen Landschaftspark an.

Es entstanden geschlängelte Wege, erste Parkarchitekturen, Sitzplätze und verschiedenartige Pflanzungen. Constantin reiste 1781 aus Weimar ab und die Herzogin Anna Amalia verlegte ihren Sommersitz nach Tiefurt. Sie setzte die Parkgestaltung schrittweise fort, dabei entstanden das Leopold-Denkmal, der Kenotaph für den früh verstorbenen Constantin, das Mozart-Denkmal und der Herderstein sowie der Musentempel und das Teehaus. Tiefurt avancierte in dieser Zeit zum Musenort für die Weimarer Hofgesellschaft und ihre Gäste.

Das barocke Stadtpalais im Zentrum Weimars nahe des Theaters war langjähriger Wohnsitz der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar und Eisenach. Sie erwarb das Palais 1774 nachdem das Residenzschloss durch einen verheerenden Brand unbewohnbar geworden war. Bereits in den 1870er Jahren ließ Großherzog Carl Alexander das Wittumspalais sanieren und ein Museum für Anna Amalia einrichten.

Die Herzogin ließ die Innenräume des Wittumspalais nach Plänen von Adam Friedrich Oeser, Direktor der Leipziger Zeichenakademie, umgestalten. Auf ihn gehen die Deckenmalereien im Festsaal der zweiten Etage und in den Privaträumen der ersten Etage zurück. Zahlreiche Büsten, Ölgemälde und Aquarelle zeigen Mitglieder der herzoglichen Familie und des Hofstaates sowie deren Gäste.

Das Weimarer Stadtschloss in seiner heutigen Gestalt hat sich über 500 Jahre hinweg entwickelt. Aus einer mittelalterlichen Wasserburg wurde ab der Mitte des 16. Jahrhunderts die ständige Residenz der Herzöge von Sachsen-Weimar und Eisenach.

Im Nord-, Ost- und Westflügel des Residenzschlosses Weimar ist das Schlossmuseum eingerichtet. Den Kernbestand bildet die ehemalige großherzogliche Kunstsammlung vom Mittelalter bis zur Moderne um 1900. Die Sammlung wird in historischen Schlossräumen mit ihren teils originalen Raumausstattungen gezeigt. Die Höhepunkte sind die Cranach-Galerie mit weiteren Vertretern altdeutscher Malerei sowie Werke von Caspar David Friedrich, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, Auguste Rodin und Max Beckmann.

Seit August 2005 ist das Museum für Stadtgeschichte Dessau im Johannbau – dem Westflügel des Dessauer Residenzschlosses – untergebracht.

Das Museum zeigt drei Etagen die ständige Ausstellung „Schauplatz vernünftiger Menschen – Kultur und Geschichte in Anhalt-Dessau“. Sie beleuchtet die rund 800-jährige, an berühmten Persönlichkeiten reiche Kulturgeschichte der Stadt Dessau und ihrer Region in Anhalt. Darüber hinaus richten Sonderausstellungen, Vorträge und besondere Veranstaltungen das Augenmerk auf spannende Einzelaspekte und Höhepunkte dieser facettenreichen Historie. Museumspädagogische Aktionen ergänzen das Angebot.

Das Museum für Stadtgeschichte Dessau ist am Verbundprojekt „Gemeinsam sind wir Anhalt“ der anhaltischen Stadt- und Regionalgeschichtsmuseen beteiligt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Stadt Dessau.

Im Herrenhaus des Klosters Wendhusen befindet sich eine ständige Ausstellung zur Geschichte des Kanonissenstiftes Wendhusen die einen zeitlichen Bogen von 775 bis 1525 spannt.

Eine Abteilung beschäftigt sich speziell mit dem Begriff „Kanonissenstift“, eine weitere Abteilung, in der die gesamte Baugeschichte der Stiftszeit dokumentiert und visualisiert ist, sowie ein Bereich, der die vollständige Geschichte der adligen Familien in Thale/Wendhusen darstellt.

In den historischen Räumlichkeiten des Westbaues und in der Stiftskirche befinden sich Erklärungstafeln und Dokumentationen zu deren Baugeschichte und Bedeutung. Im dem östlich des Herrenhauses gelegenen Freiraum ist ein historischer Kanonissengarten rekonstruiert, in dem alte Obst- und Gemüsearten nach den Capitulare de villis Karls des Großen kultiviert werden.

Zwischen 1700 und 1709 trugen die Ostseemächte den Großen Nordischen Krieg um die Vormachstellung im Ostseeraum aus. Der junge schwedische König Karl XII. besiegte zunächst das Heer des dänischen Königs und anschließend in der Schlacht bei Narwa den russischen Zaren Peter I. Seinen nächsten Feldzug führte König Karl XII. gegen den sächsischen Kurfürsten und König von Polen, Friedrich August I. (August der Starke). Karl gewann.

Obwohl er damit die Vormachstellung Schwedens im Ostseeraum gesichert hatte, zog der schwedische König nach Westen und schlug am 21. September 1706 sein Hauptquartier in Altranstädt auf. Von hier aus beeinflusste Karl die europäische Geschichte maßgeblich. Vertreter der europäischen Herrscherhäuser machten ihm in Altranstädt ihre Aufwartung aus Angst, Karl mischt sich auch in den Streit um die spanische Thronfolge ein.

Das Museum auf der Burg Scharfenstein im Erzgebirge zeigt in seiner Dauerausstellung Themen für die ganze Familie. Im Mittelpunkt stehen Exponate aus der Weihnachtszeit, Spielzeug und aus der Volkskunst. Weiterhin widmet sich die Ausstellung der Geschichte der Burg Scharfenstein und des Lebens des erzegbirgischen Volkshelden Karl Stülpner.

Die erste Krise des Bergbaus um 1650 überstanden die Menschen im Erzgebirge, indem sie in Heimarbeit Holzfiguren herstellten. Das Weihnachts- und Spielzeugmuseum dokumentiert diese erzgebirgische Tradition so sorgfältig wie kaum ein anderes Museum. Besucher können historische Nussknacker, Räuchermännchen, Weihnachtspyramiden, Engel und Bergmänner bestaunen und die erzgebirgische „Sehnsucht nach dem Licht“ nachempfinden.

Mehr als 1000 Exponate legen Zeugnis vom Ideenreichtum der Handwerker, Kunsthandwerker und Volkskünstler ab. Der Besucher unternimmt sowohl eine Zeitreise, beginnend vor 200 Jahren, aber auch eine Reise durch die traditionelle erzgebirgische Volkskunst in den einzelnen Regionen, beginnend im Osterzgebirge bis westlich heran an das Vogtland.

Termin: 3. Mai 2015 bis 9. August 2015

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlossbermuseums Chemnitz.

Termin: 26.04. – 11.10.2015

Wie so oft in der Geschichte, stand Sachsen im Jahr 1815 „auf der falschen Seite“. An der Seite Napoleons hatte Sachsen unter König Friedrich August I. 1813 eine endgültige Niederlage gegen Preußen erlitten. Auf dem Wiener Kongress entschieden die Politiker der siegreichen Staaten nun über das Schicksal Sachsens. Als Resultat der Verhandlungen war Sachsen gezwungen, etwa zwei Drittel seines Landes an Preußen abzutreten.

Die Deutsche UNESCO-Kommission hat mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes die Fotoausstellung „UNESCO-Welterbe in Deutschland“ erstellt.

Sie zeigt Panoramabilder des Fotografen Hans-J. Aubert zu den deutschen Welterbestätten. Die Ausstellung wurde seit 2007 bereits in über 40 Ländern auf allen Kontinenten präsentiert.

Chronologisch angeordnet, beginnt die Ausstellung mit dem Aachener Dom, der als erste deutsche Stätte 1978 in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen wurde. Die Fotoausstellung ist vom 15. Juli 2015 bis zum 30. August 2015 zu sehen.

Im Jahr 2015 erwartet die Besucher des Museums Schloss Frohburg eine attraktive Sonderausstellung. „Chic im Osten – ein halbes Jahrhundert (ost)deutsche Modegeschichte“ zeigt das Museum in einer Zeitreise in Sachen Mode: Was trug Frau (und Mann und Kind) vor 60, 40 oder 20 Jahren auf Arbeit, in der Schule oder während der Freizeit, was war chic im Osten, wenn es ins Theater, zu Festen, in die Disco oder den Urlaub ging?

Originalmodelle vom Ende der 1940er Jahre bis 1989 werden einen amüsanten und sehenswerten Einblick in die Modewelt der damaligen DDR geben. Dass die Mode bis heute faszinierend und chic ist, wird eine Retromodenschau beweisen, die begleitend zu dieser Ausstellung geplant ist. Sie wird auch zeigen, dass klangvolle Stoffnamen wie „Präsent 20“, Dederon, Wolpryla oder Grisuten mehr Farbe in den Kleiderschrank brachten, als wir heute vielleicht meinen. Die Ausstellung soll ist Mai bis September 2015 zu sehen.

Termin: 01.05. – 30.09.2015

12.09.2014 bis 07.06.2015, Weinmuseum

Der Weinbau hat an Saale und Unstrut eine lange Tradition. Weinberge mit ihren für diese Gegend typischen Terrassen, Trockenmauern und Weinbergshäuschen prägen das Landschaftsbild. Die kleine Sonderschau im Weinmuseum versucht, diese Fragen zu beantworten und an einige der alten Weinlagen rund um Freyburg zu erinnern. Zum Teil sind sie schon für das Mittelalter nachzuweisen. Allerdings ist in dieser Zeit noch nichts über die Größe und Lage der Weinberge zu erfahren. Das änderte sich erst im 16. Jahrhundert: Da ließ nämlich Kurfürst Moritz von Sachsen eine Übersicht über das landesherrliche Rebland im Amt Freyburg anlegen, während das Freyburger Amtserbbuch den im bürgerlichen Besitz befindlichen „Weinwachs“ auswies.

Vom 01.05.2015 bis 01.11.2015 präsentiert das Museum Schloss Neuenburg im Gewölbekeller die Sonderausstellung „Sammlerleidenschaft oder Sammlerwahn“.

Das Sammeln ist eine beliebte Freizeitbeschäftigung vieler Menschen. Kein Wunder – es steckt uns ja in den Genen. Zunächst sammelte der Mensch seine Nahrung. Nur wer im voraus viel gesammelt hatte, konnte sicher sein, einen harten Winter zu überstehen. Mit der Sesshaftwerdung, dem Ackerbau und der Arbeitsteilung verlor das Sammeln seine existenzielle Bedeutung. Doch gesammelt wurde trotzdem weiter!

Im christlichen Mittelalter wurden Fragmente und Gewänder von Heiligen und Märtyrern gesammelt und als Reliquien verehrt. Mit der Renaissance bildeten sich Kuriositätenkabinette sowie Kunst- und Wunderkammern heraus. Die Sammelleidenschaft des Adels und des gehobenen Bürgertums war geweckt. Kostbare Silber- und Goldschmiedearbeiten gehörten ebenso in diese Sammlungen wie Fossilien, Funde aus der Antike, „Wunder“ der Natur oder wissenschaftliche Instrumente. Für einen regelrechten Sammelwahn sorgte die Entdeckung der „Neuen Welt“: Exotische Materialien und Pflanzen waren sehr begehrt.

Aus den pädagogischen Wunderkammern wie jener der Franckeschen Stiftung in Halle (Saale) und den fürstlichen Kunstkammern gingen im 18. Jahrhundert die ersten Museen hervor. Viele entstanden auch aufgrund privater Stiftungen und Schenkungen. Im Museum waren die Sammlungen nun für Jedermann zugänglich und das Sammeln bekam einen offiziellen Rahmen.

Vom 11.04.2015 bis 01.11.2015 präsentiert das Schloss Neuenburg bei Freyburg an der Unstrut die Sonderausstellung ZÜNFTIG TRINKEN – STÄNDISCH SAUFEN – von Gefäßen und Ritualen.

Ob Fürst, Bauer, Handwerker oder Mönch, getrunken wurde immer. Dabei steht der Alkoholkonsum zwischen Repräsentation, Standesbewusstsein, Gastfreundlichkeit und Rausch. Dieser ist zwar vergangen, doch die Gefäße sind geblieben und erzählen von Trinkritualen.

Im Weinmuseum in der Kernburg gewähren Krüge, Kannen und Becher von beachtlichem Ausmaß, aber auch Scherzgefäße und kunstvoll verzierte Gläser einen Einblick in die Trinkgewohnheiten des Adels, des Klerus und des einfachen Bürgers.

Im Brauchtum der Zünfte, in denen zahlreiche Gewerke vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein organisiert waren, spielte das Trinken ebenfalls eine große Rolle. Nach strengen Trinkordnungen geführte Umtrünke und Trinkspiele gehörten zu zünftigen Zeremonien und Anlässen. Im Bergfried „Dicker Wilhelm“ werden die geheimnisvollen Rituale des Handwerks vorgestellt. Anhand der ausgestellten Zunftgefäße kann man selbst abwägen, ob dabei das zünftige Trinken oder doch eher das große Zechen im Vordergrund stand.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlosses Neuenburg.

Im Jahr 2015 lädt das Schloss Glauchau zu zwei Sonderausstellungen ein.

„Fritz Keller zum 100. Geburtstag“

Ausstellung im Sonderausstellungstrakt vom 16.05.2015 bis 30.08.2015

Zur großen Werkschau anlässlich des 100. Geburtstages des national bekannt gewordenen Glauchauers Fritz Keller zeigt das Museum Glauchau etwa 80 Gemälde und Gouachen aus den stärksten Schaffensperioden der 1950er bis 1990er Jahre des Künstlers.

Glauchau – „Ist zwar klein / aber das Schloß ist lustig“ – Schlösser und Stadt in historischen Ansichten

Kabinettausstellung vom 20.06.2015 bis 27.09.2015

Anlässlich der 775-Jahr-Feier zeigt das Museum Darstellungen des Stadtbildes in Malerei, Grafik und Fotografie.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlosses Glauchau.

„Die Wirklichkeit in unseren Augen als ein Spiegelbild unserer Stimmungen, unserer Gefühle, die in genau jenem Moment festgehalten wird, wenn der Auslöser klickt, …“ – das ist es, was die Photographie Carlo Böttgers festhalten und jederzeit wieder lebendig machen möchte. Seit Jahren widmet sich der Künstler aus Sachsen-Anhalt einer ganz besonderen Wahrnehmung und Sichtweise auf die uns umgebenden historischen Räume. In der diesjährigen Sonderausstellung im Fasanenschlösschen in Moritzburg bei Dresden nimmt Böttger nun ausschließlich Moritzburg in seinen Fokus.

Die Ausstellung ist ab dem 01. Mai 2015 geöffnet.

So, 17.05.2015, 15:00 Uhr, Sonntags im Fasanengarten (Vortragsreihe)

Führung durch die neue Sonderausstellung » POESIE BAROCKER RÄUME «

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlosses Moritzburg.

Zwischen dem 23. Mai und dem 25. Mai 2015 lädt das Schloss Trebsen zu seinen Pfingst-Ritter-Spielen ein. Besucher können sich auf auf atemberaubende Tjoste hoch zu Ross, Fußritterkämpfe, Markt der Handwerker und Hökerer, mittelalterliche Tavernen mit allerlei Fresserey & Sauferey, Spielleute, Komödianten, Gaukler und Hexen, Eselreiten, Märchenstunden, Heureka-Bogenschießturnier, Handkurbelriesenrad, Fridolin den Kletterdrachen und vieles mehr freuen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlosses Trebsen.

In der Zeit, als die Pest ganze Landstriche in Europa dahinraffte, tanzten die Leute ekstatisch bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen oder starben. Diesen Zustand nannte man seinerzeit „Tanzwut“.

Heute steht dieser Begriff für die vielseitigste und einfallsreichste Gruppe im Mittelalter-Bereich. Keine andere Band schaffte es bisher, Moderne und Historie so gut zu verknüpfen, wie Frontmann Teufel und seine Mannen.

Mit „Freitag der 13.“ veröffentlichte Tanzwut im Februar ein völlig neues Album. Mystisch, hart und melodisch, genauso wie man die Band kennt und schätzt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Schlosses Trebsen.

Das Schloss Colditz südlich von Leipzig ist eine der imposantesten Schlossanlagen Sachsen. Malerisch thront das Schloss seit Jahrhunderten über der Altstadt von Colditz und der Zwickauer Mulde.

Die Gesellschaft Schloss Colditz lädt im Jahr 2015 zu mehreren Konzerten und Veranstaltungen in das Schloss in Colditz ein.

Die Gesellschaft Schloss Colditz lädt am 22.Mai 2015 19:30 Uhr in die Hofstube zu Schloss Colditz, 2. Hof, zu einem klassischen Blüthner-Konzert mit dem Pianisten Mauricio Vallina (Kuba) ein.

Der Kubaner stellt sein neuestes Projekt vor „Cuba Clasica“, das den besten Komponisten seiner Heimat gewidmet ist. Dabei spannt er den Bogen von der Romantik bis zur Gegenwart, von Louis Moreau Gottschalk und Manuel Saumell bis zu Ernesto Lecuona und Ignacio Cervantes, dessen „Kubanische Tänze“ – von Argerich und Vallina vierhändig gespielt – wahre Jubelstürme ausgelöst hatten.

Das Museum im Göschenhaus in Hohnstädt bei Grimma lädt auch 2015 zu zahlreichen Ausstellungen und Veranstaltungen ein.

So, 17. Mai 2015 – 14. Museumsfest

Traditionell eine Woche nach Muttertag lädt das Göschenhaus auf den Landsitz des Leipziger Verlegers Göschen in Hohnstädt zum Museumsfest ein. Zu erleben ist wieder altes Handwerk, das sich im Göschengarten den Besuchern präsentiert. Die Besucher können den Handwerkern dabei über die Schultern schauen und erfahren, wie kunstvoll die verschiedenen Erzeugnisse hergestellt werden. Und wer möchte, darf selbstverständlich auch die gezeigten Waren käuflich erwerben. Diesmal mit dabei sind Keramiker, ein Seilermeister, Schmuckdesigner, Näher, Zeichner und ein Kalligraph. Die Gäste sind auch herzlich eingeladen, an Kurzführungen teilzunehmen, in denen man einige spannende Dinge erfahren kann, Geschichte wird so im Göschenhaus zu einem nachhaltigen Erlebnis für Jung und Alt. Musikalisch umrahmt wird das Fest mit Livemusik der Gruppe Pjotr. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt: Kuchen, Kaffee oder auch etwas Deftigeres warten auf den Verzehr. Und wer dann noch seine Sinne schärfen will, ist herzlich zum Gartenkonzert um 15.00 Uhr auf der Theaterwiese eingeladen. Ines, Jonas und Heiko Reintzsch bringen „Jahres und Lebenszeiten – Musik und Gedanken zu immer wiederkehrenden Abläufen“ zu Gehör. Der Eintritt ist frei!

13.00 – 17.00 Uhr, Göschenhaus und Göschengarten

Die schönsten dieser Aufnahmen können auf Burg Gnandstein besichtigt werden.

Seit der Gründung des Vereins Lilli e.V. engagiert sich die Fotografin aktiv für die Kinder in Namibia. Ergänzend zur Ausstellung werden deshalb Informationen zur Arbeit von Lilli e.V. an interessierte Besucher vermittelt.

Das Landschaftsmuseum der Dübener Heide hat sein Domizil in der altehrwürdigen Burg Düben am Stadtrand von Bad Düben an der Mulde.

Das Museum Burg Düben lädt neben dem Besuch seiner Dauerausstellung im Jahr 2015 auch wieder zu Sonderausstellungen und Veranstaltungen ein.

Nicht die künstlerische Seite des Universalgenies steht dabei im Vordergrund, sondern seine genialen Erfindungen und seine wissenschaftlichen Ambitionen.

Vom 25. April 2015 bis zum 25. Oktober 2015 zeigt die Burg Scharfenstein im Erzgebirge eine Sonderaustellung zum Thema Papier. Ob weiß oder bunt, glatt oder rau, dick oder dünn, hart oder weich. Es raschelt, knittert, gilbt und saugt Tinte – das Papier.

Vom 25. April 2015 bis zum 25. Oktober 2015 zeigt die Burg Scharfenstein im Erzgebirge eine Sonderaustellung zum Thema Papier. Ob weiß oder bunt, glatt oder rau, dick oder dünn, hart oder weich. Es raschelt, knittert, gilbt und saugt Tinte – das Papier.

Papier hat eine lange Geschichte – und jede Menge Zukunft. Nicht erst seit Johannes Gutenberg und seiner Erfindung des Buchdrucks dient es als Medium, Speicher der Sprache und des Wissens. Der lange Weg vom Papyrus bis zum Objekt aus dem 3 D-Drucker hat viel mit handwerklichem Können und den technischen Errungenschaften der Menschheit zu tun. Und alle diese verschiedenen Facetten der Geschichte des Papiers stehen wiederum auf Papier geschrieben.

Das künstlerische Schafen von Tilmann Röhner resultieren aus einer intensiv gelebten Auseinandersetzung zwischen Künstler, Lebensumfeld, gesellschaftlichen Bezügen und den von ihm eingesetzten Gestaltungsmitteln in Malerei, Grafik und Plastik.

Geprägt von langjähriger Beschäftigung und vielseitigen Erfahrungen mit der realistischen Kunst lässt sich Tilmann Röhner seit einigen Jahren immer nachhaltiger von den unterschiedlichsten Auffassungen der klassischen Moderne – insbesondere von kubistischen und expressiven Ausdrucksformen – inspirieren. Er sucht intensiv nach Gestaltungsmöglichkeiten, die für seine beabsichtigten Aussagen im Kunstwerk geeignet sind und diesen wirksam entsprechen. Im Ergebnis dieses Schaffensprozesses entstehen so seine vielgestaltigen, künstlerisch materialisierten Sichten in Form der Gemälde, Grafiken, Plastiken und Skulpturen. Diese thematisch stets vom persönlichen Erleben angeregten Werkkompositionen gelten für ihn als eine Art offenes Ergebnis seiner künstlerischen Suche nach Lösungen. Deshalb sieht er in seinen vielfältigen Kunstwerken vor allem die Möglichkeit der Kommunikation und des Dialogs mit sich selbst und den Betrachtern.

„35 Jahre DDR – seht Großes ist vollbracht“; „Schütze deiner Hände Arbeit“; „Frieden mein Bestes dafür“; „Es lebe der 1. Mai“ nur langsam verhallen diese Schlagworte im Bewusstsein, obwohl es mittlerweile über Jahrzehnte her ist, dass Plakate mit so eindringlichen Botschaften an Litfaß-Säulen oder in Schaukästen das Bild der Städte prägten.

Mit dem Ende der DDR verschwinden sie von heute auf morgen. Sie werden überklebt und vergessen. Mit dem Einzug der freien Marktwirtschaft rücken andere Inhalte in den Fokus. Plakate stehen jetzt ganz im Zeichen der Produktwerbung, mit großen bunten Schriftzügen und großformatigen Fotos versprechen sie weißere Wäsche, schnellere Autos – Überfluss wohin das Auge blickt.

Seit mehr als 20 Jahren befasst sich Lisa Lindemann mit der Geschichte der Puppen und ist zur leidenschaftlichen Puppensammlerin geworden. Eine Käte Kruse Puppe als Schmuck für die Zuckertüte der Tochter bildete viel später den Grundstock für ihre heutige Sammlung.

30. April Walpurgisnacht

Das mittelalterliche Spektakel »Albrecht’s Burgfest« beginnt am Donnerstagabend, 30. April 2015, um 17:00 Uhr und geht bis weit in die Nacht hinein. Live auf der Bühne sind »The Sandsacks« – Medieval & Irish Folk Music zu sehen und als Höhepunkt die »POLKAHOLIX«, mit teuflisch guten Traditionals. Des Weiteren werden die feurigen Hexenmeister »Freaks On Fire« ihre einmalige Feuershow darbieten.

1. Mai mit Mittelalterspektakel – Familientag

Am 1. Mai öffnen sich um 11:00 Uhr die Tore zum Burghof der Albrechtsburg Meißen und es bleibt mittelalterlich bis ca. 23:00 Uhr. Der Feuerengel Gabriel wird zu sehen sein und es werden wieder »The Sandsacks« auftreten. Als krönender Abschluss werden »Corvus Corax« live auf der Bühne zu sehen sein, die in diesem Jahr ihre 25-Jahre Jubiläumstour haben.

Der Chronist Thietmar von Merseburg berichtet, dass es im Jahr 1015 ein Honigbier auf der Burg in Meißen gab, das nicht nur getrunken wurde, sondern die ganze Stadt vor dem Untergang bewahrte.

Das 1.000-jährige Jubiläum dieser Begebenheit nimmt die Albrechtsburg Meißen zum Anlass für eine Sonderausstellung im Jahr 2015. Der Besucher erfährt mehr über dieses Ereignis und über die Geschichte des sächsischen Bieres. Gezeigt wird die faszinierende Welt des Brauwesens und die kulturelle Bedeutung des Bieres und Biertrinkens vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Wie wird das Lieblingsgetränk der Sachsen hergestellt? Wer durfte es brauen und wo wurde es getrunken? Welche Sorten gab es und in welchen Gefäßen wurden sie ausgeschenkt? Alle diese und viele weitere spannende Fragen rund um das Bier sowie interessante Episoden der sächsischen Braugeschichte werden durch einzigartige Exponate veranschaulicht.

Die Antworten auf diese und viele andere Fragen aus der Geschichte der Wettiner und des Schlosses erfahren Sie bei einem Besuch des Schlosses Rochlitz. Die beliebte Sonderausstellung über die »Vergessenen Wettiner« öffnet auch 2015 ihre Pforten. Nach 20 Jahren intensivster Sanierung steht das Fürstenhaus endlich wieder offen. Bestaunen können Sie die imposanten Wohn- und Repräsentationsräume. Entdecken Sie die Geheimnisse der ruhmreichen Geschichte und spüren Sie in der Schlossküche, wie Mägde und Knechte einst für ihre Herrschaft sorgten.

Günter Rössler prägte die Geschichte der deutschen Fotografie ab der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts wesentlich. Bekannt wurde er vor allem durch seine Aktfotografie. Durch seine erste Personalausstellung, Ende der siebziger Jahre, führte er den Akt als ernsthafte und eigenständige Kunstform in die öffentliche Diskussion ein. Rössler komponierte Bildformen, die immer auf Authentizität und Natürlichkeit setzten. Mit seinen Fotografien hat er spannende Zeitdokumente und einzigartige Kunstwerke hinterlassen.

Vom 28. März bis zum 1. November 2015 präsentiert Schloss & Park Lichtenwalde vor den Toren von Chemnitz die Ausstellung „Alltagsmenschen“ von Christel Lechner. Gezeigt werden Momentaufnahmen des Alltags, wie sie fast jeder kennt: Eine Frau liegt verträumt im Sonntagskleid auf der Wiese und eine Gruppe älterer Damen macht sich, mit dem Surfbrett unterm Arm, selbstbewusst auf den Weg zu einem vergnüglichen Badetag.

Zwischen den barocken Wasserspielen des Schlossparks, entlang der Sichtachsen im Park oder auf einem der Konzertplätze beleben die lebensecht anmutenden Skulpturen die Parkanlage. Sie vermitteln dem Besucher alltägliches Leben. Sie strahlen Ruhe und Gelassenheit aus, die dem hektischen Alltag entgegenwirken.

Die Rochsburg bei Chemnitz, malerisch über dem Tal der Zwickauer Mulde gelegen, gehört zu den imposantesten und kulturgeschichtlich bedeutendesten Schlossanlagen Sachsens.

Das Museum auf der Rochsburg lädt Besucher mit vielen Sonder- ausstellungen und Angeboten ein, die neben der Dauerausstellung im Jahr 2015 gezeigt werden.

April

Ab dem 6. März 2015 präsentiert das Museum im Schloss Delitzsch im Landkreis Nordsachsen die Fächersammlung des Kölner Sammlers Ulrich Hoffman. Die „breitgefächerte“ Ausstellung umfasst Exponate vom 18. bis 20. Jahrhundert, die unter anderem aus der Zeit der Französischen Revolution, der Biedermeierzeit und der Zeit der Industriellen Revolution stammen.

Eine Besonderheit aus dem 19. Jahrhundert ist der Fächer von Adele Strauß, die dritte Ehefrau von dem österreichischen Komponisten Johann Strauß jun., der mit zahlreichen Signaturen von Sängern der Wiener Hofoper versehen ist.

Die seltenen Stücke sind bis zum Schlossfest zu bestaunen. Am 17. Mai 2015 führt Ulrich Hoffmann selbst durch die Ausstellung.

Die seit 1363 bestehende Marktzollerhebung brachte der Stadt Reichtum. 1466 kam das Stapelrecht hinzu. 1497 und 1507 erhob Kaiser Maximilian I. Leipzig zur Reichsmessestadt. Marktprivileg und Stapelrecht wurden auf ca. 123 km ausgeweitet. Bereits seit dem 13. Jahrhundert bestanden intensive Handelsbeziehungen in die Niederlande.

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Die 1000 jährige Stadt Leipzig ist ein Zentrum der Kunst. Handel und Messe, der freier Geist der Stadt und die gute Ruf der Universität lockten schon früh frühzeitig Maler, Schriftsteller und Schausteller in die Stadt. Die günstige Lage am Knotenpunkt wichtiger Handelsstraßen und nicht zuletzt das Mäzenatentum reicher Leipziger Bürger beförderten den Aufstieg der Stadt zur Kunstmetropole.

Das Museum der bildenden Künste, auch kurz Bildermuseum genannt, geht auf eine Gründung des Leipziger Kunstvereins zurück, den Kunstsammler und -förderer der Stadt 1837 gründeten. Ziel des Vereins war, ein Kunstmuseum einzurichten. Am 10. Dezember 1848 konnte der Verein das „Städtische Museum“ in der Ersten Bürgerschule auf der Moritzbastei eröffnen. Etwa einhundert Werke waren zusammengetragen und gestiftet worden, überwiegend Arbeiten der damaligen zeitgenössischen Kunst.

Im Jahr 2015 feiert die Stadt Leipzig die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung. Bischof Thietmar von Merseburg erwähnt die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – im Jahr 1015 in seiner Chronik. Der Siedlungsflecken ist jedoch älter. Die Slawen errichteten um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße und Parthe eine Burg. Die deutschen Kolonisten eroberten sie, gründeten neue Siedlungen. Im Jahr 1165 verleiht Markgraf Otto der Reiche von Meißen der Siedlung am Kreuzungspunkt der Via Regia und der Via Imperii das Stadtrecht. Die 1409 gegründete Leipziger Universität ist eine der ältesten in Deutschland. 1497 wird Leipzig zur Reichsmessestadt erhoben und zehn Jahre später verleiht Kaiser Maximilian I. der Stadt das Messeprivileg.

Im Jahr 2015 feiert die Stadt Leipzig die eintausendste Wiederkehr ihrer Ersterwähnung. Bischof Thietmar von Merseburg erwähnt die „urbe libzi“ – die Stadt der Linden – im Jahr 1015 in seiner Chronik. Der Siedlungsflecken ist jedoch älter. Die Slawen errichteten um 900 in der sumpfigen Niederung zwischen Pleiße und Parthe eine Burg. Die deutschen Kolonisten eroberten sie, gründeten neue Siedlungen. Im Jahr 1165 verleiht Markgraf Otto der Reiche von Meißen der Siedlung am Kreuzungspunkt der Via Regia und der Via Imperii das Stadtrecht. Die 1409 gegründete Leipziger Universität ist eine der ältesten in Deutschland. 1497 wird Leipzig zur Reichsmessestadt erhoben und zehn Jahre später verleiht Kaiser Maximilian I. der Stadt das Messeprivileg.

Seit dem 15. Jahrhundert entwickelt sich Leipzig zu einem Ort des Fortschritts, des freien Denkens, der Kunst und Kultur, aber auch des Handels. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges ist Leipzig neben London der bedeutendste Platz der europäischen Pelzbranche. 1650 erschienen erstmals in Leipzig die „Einkommenden Zeitungen“ sechsmal pro Woche – sie gelten als älteste Tageszeitung der Welt.

Der Architektursommer 2010 fand unter dem Thema „Architektur am Wasser“ statt. Auf diesem Fundament soll aufgebaut werden. Virtuell und konkret soll sich mit Stadtplanung zwischen Baukultur und Stadtnatur beschäftigt werden. Als Programmpunkt von „1000 Jahre Leipzig“ bietet der Architektursommer Sachsen 2015 zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Architektur und Stadtplanung im Wandel der Zeiten zu beschäftigen.

Das fantastische Spätfrühjahrswetter animierte mich im Juni zu einer Radtour durch den Colditzer Forst. Startpunkt war Bad Lausick. In der kleinen Stadt steht ein wahrer Schatz – die Ev. St. Kilianskirche. Das Gebäude aus dem 12. Jahrhundert ist eine weitgehend ursprünglich erhaltene, romanische Pfeilerbasilika.

Mein nächstes Ziel war Etzoldshain mit seiner kleinen, romanischen Dorfkirche. Weiter ging es nach Glasten. Vom Rittergut Glasten ist das Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert mit seinem gedrückt wirkenden dach erhalten. Versteckt hinter großen Bäumen steht die romanische Dorfkirche mit ihrem wuchtigen Turm.

Ende Mai 2014 führte mich meine Radtour durch das westliche Leipziger Neuseenland. In Markranstädt startete ich meine Tour. Mit dem Bau der Ev. Stadtkirche St. Laurentius wurde vermutlich bereits im 13. Jahrhundert begonnen. Erst im 16. Jahrhundert entstanden der heutige Chor und der Saal. Meine nächsten Etappenziele waren Quesitz, Döhlen und Thronitz. Quesitz besitzt neben einer barocken Dorfkirche auch ein kleines, leider leer stehendes barockes Herrenhaus.

Das Herrenhaus des Rittergutes Döhlen ist ein spätklassizistischer Bau. Die Kirche in Thronitz ist schlicht, aber stattlich. Die barocke Saalkirche wurde im 19. Jahrhundert überformt.

Mein nächstes Ziel war die Wehrkirche in Kulkwitz. Um 1200 erbaut, ist die kleine, fast unscheinbare Wehrkirche eine der wenigen Kirchen in der Region mit unverputztem Quadermauerwerk. Ganz anders die Kirche in Rehbach. Die im 15. Jahrhundert erbaute Kirche wurde im 18. Jahrhundert barockisiert. Der Kirchturm grüßt schon von Weitem.

Das Vorwerk Plagwitz war eine sehr stattliche Anlage, die leider weitgehend dem Verfall preisgegeben ist. Püchau wartet mit zwei bedeutenden Bauwerken auf – der Peterskirche und dem Schlosskomplex. Die Peterskirche steht markant auf einem Bergsporn über dem Dorf. Sie erhielt ihre heutige Gestalt in den Jahren 1868 bis 1869. Das Schloss Püchau geht auf eine mittelalterliche Burg zurück. Im 19. Jahrhundert bauten die Grafen von Püchau-Hohenthal die Anlage im historistisch-romantischen Stil um. Sehenswert ist auch die Kapelle auf dem Friedhof von Püchau, die einst als Grablege der Grafen von Hohenthal erbaut wurde.

Die Region, die ich abgeradelt bin, ist touristisch kaum erschlossen, aber deshalb nicht weniger interessant. Mein erste Ziel waren Schloss und Kirche in Brandis. Die Ev. Stadtkirche in Brandis wurde bereits in der Zeit der Romanik erbaut. Genrationen von Brandisern bauten die Kirche immer wieder um. Die ehemals romanische Chorturmkirche erhielt Ende des 15. Jahrhunderts eine Chorerweiterung, 1570 wurde die Brauthalle angebaut und vermutlich auch die Sakristei. Der Turmaufsatz stammt aus dem Jahr 1732, 1893 bis 1895 erhielt die Kirche in Brandis neugotische Fenster.

Am 09. März 2014 startete ich zu meiner zweiten Radtour. Wieder ging es an die Mulde. Ziel war das Gebiet östlich der Mulde zwischen Wurzen, dem Wermsdorfer Wald und Grimma.

Das überwiegend landwirtschaftlich genutzte Gebiet wird im Westen durch das Muldetal begrenzt, im Osten durch den ausgedehnten Wermsdorfer Waldes, der schon den sächsischen Kurfürsten als Jagdgebiet diente.

Mein Startpunkt war Wurzen. Ich habe die Stadt aber nicht besucht, sondern mich gleich aufs Fahrrad gesetzt und bin über Dehnitz auf dem Muldetalbahnradweg zur Wüstung Sellnitz gefahren. Das Dorf Sellnitz (auch Söllnitz) ist vermutlich beim Hussiteneinfall 1429/1430 eingegangen. Von der kleinen Kirche sind die Grundmauern bis heute sichtbar geblieben.

Der Mulderadweg folgt dem Fluss von seinen beiden Quellen im Erzgebirge und im Vogtland bis zu seiner Mündung in die Elbe. Mit der Bahn fuhr ich nach Grimma und los gings nach Norden.

Erstes Ziel war die Kleinstadt Grimma. Die Stadt besticht durch ihren liebevoll restaurierten Stadtkern mit Gebäuden aus dem 13. bis 21. Jahrhundert. Nach dem Muldehochwasser 2013 war der Mulderadweg noch gesperrt. Ich entschied mich zunächst für die Straße nach Hohnstädt.Auf einem Plateau über der Mulde errichteten die Slawen einen Burgwall. Ein Teil des Walls wurde im späten 12. oder frühen 13. Jahrhundert von den deutschen Siedlern abgetrennt und ein Wachturm für die Muldefurt errichtet. Hohnstädt ist vor allem bekannt durch den Leipziger Verleger Georg Joachim Göschen, der 1795 ein Pferdnergut kaufte. Göschen verlegte im frühen 19. Jahrhundert die Schriften von Friedrich Schiller, Johann Wolfgang von Goethe, Christoph Martin Wieland und Friedrich Gottlieb Klopstock.

Die Aktionen in diesem Haus transportieren dieses Erbe anschaulich in die Lebenswelt von heute:

Neue Wege geht die Evangelische Kirche seit 2004 mit der bundesweit einzigartigen Ausstellung „Wurzeln und Flügel“. Die multimediale Ausstellung „Wurzeln und Flügel“ stellt die Thematiken Werte und Sinn anschaulich und unterhaltsam, dabei tiefgründig und nachhaltig dar.

Es wird ein neues Herangehen an die Fragen des Lebens provoziert, ohne Antworten vorzugeben. Der Gang durch die Räume ist ein Angebot, sich aktiv und kritisch mit Perspektiven des Lebens auseinander zu setzen.

Von einem Besucher wurde die Ausstellung beispielsweise als das „überzeugendste Konzept der Wertevermittlung“ bezeichnet. Workshops und Projekttage auf Anfrage.

In der Geschichte der Stadt Torgau an der Elbe sind viele Bezüge zur Reformationsgeschichte erkennbar. Im Gebäude der Historischen Superintendentur nahe der St. Marienkirche befindet sich das Evangelische Jugendbildungsprojekt Wintergrüne. Hier finden Jugendliche unabhängig von ihrer konfessionellen Bindung ab dem Alter von 12/13 Jahren Orientierungsangebote, um sich in der Welt der Werte zurechtzufinden, komplexe gesellschaftliche Gegebenheiten zu verstehen und sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden.

Im Zusammenhang der Reformationsdekade und des 500. Jahrestages des Thesenanschlags Martin Luthers in Wittenberg 2017 wird im Jugendbildungsprojekt Wintergrüne ein multimedialer Zugang zur Reformationsgeschichte und ihren Wirkungen in der Gegenwart erarbeitet. Ausgehend von reformationsgeschichtlichen Orten in Torgau sollen dabei einige wesentliche Themenfelder in den Blickpunkt von Jugendlichen gerückt werden. Dabei stehen nicht so sehr die historischen Aspekte im Mittelpunkt, sondern der Fokus wird auf die Wirkungen der Reformation gelenkt. In diesem Zusammenhang gilt es, Spuren der reformatorischen Bewegung in Torgau zu entdecken, sie in Augenschein zu nehmen, ihre Bedeutung zu erkunden und nach dem zu fragen, warum sie nicht vergessen sind.

Im Vorfeld der 500. Wiederkehr von Luthers Thesenanschlag an die Schlosskirche in Wittenberg finden in ganz Deutschland zahlreiche Ausstellungen in Museen und an authentischen Orten statt, die sich mit dem Leben und Wirken Martin Luthers, seiner Zeitgenossen und Weggefährten, wie Lucas Cranach d.Ä und Lucas Cranach d.J., Georg Spalatin oder Philipp Melanchthon, und den Auswirkungen der Reformation auf das Leben der Menschen in jener Zeit auseinander setzen.

Bayern

Die Renaissancestadt Torgau an der Elbe mit ihrem Residenzschloss Hartenfels spielte in dieser Zeit eine bedeutende Rolle. Martin Luther predigte hier und weihte mit der Schlosskapelle den ersten protestantischen Kirchenbau Deutschlands. In Torgau wurden wichtige protestantische Bündnisse zum Schutz der Glaubensfreiheit gegründet. Torgau bietet mit seinem Stadtbild aus der Zeit der Renaissance die authentische Kulisse für die erste von vier großen nationalen Sonderausstellungen zum 500. Reformationsjubiläum.

1536 ließ Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen (Johann der Großmütige) in Wittenberg ein Wohnhaus für den Humanisten und Reformator Philipp Melanchthon und seine Familie errichten. Das Renaissancegebäude ist ein architektonisches Kleinod und gilt als eines der schönsten Bürgerhäuser der Lutherstadt Wittenberg.

In der Lutherstadt Wittenberg laden vier Ausstellungen an authentischen Orten ab Juni 2015 die Besucher ein, Leben und Werk des Künstlers kennzulernen. Weitere Ausstellungen sind in Dessau und Wörlitz zu besichtigen.

Die Ausstellung im erstmals für die Öffentlichkeit geöffneten Augusteum zeigt das Werk des jungen Cranach und stellt die Persönlichkeit des Familienvaters, Ratsherren und Unternehmers vor. Lucas Cranach d.J. leite in Wittenberg bis zu seinem Tod 1586 eine der größten und produktivsten Kunstwerkstätten Europas und schuf großartige Kunstwerke. Einige von ihnen aus deutschen und europäischen Sammlungen werden in Wittenberg gezeigt.

Franz von Sickingen gehört zu den bedeutendsten Persönlickeiten der frühen Neuzeit. Der Ritter führte Fehden, förderte die Humanisten und war Freund der neuen religiösen Ideen, die Martin Luther mit seinem Thesenanschlag in Wittenberg in die Welt gesetzt hatte.

Das Landesmuseum in Mainz zeigt in einer Sonderausstellung den Einfluss der Ritterschaft auf die Reformation, den Aufstiegs Franz von Sickingens zum Anführer, die Lebenswelt der Ritter, Luthers Auftritt vor dem Reichstag in Worms und die Vielfalt der Reformation im Europa der frühen Neuzeit.

Ausstellungsstücke von Albrecht Dürer, Lucas Cranach d.Ä und Hans Schäufelin zeigen neben zahlreichen weiteren Exponaten das Leben in der Zeit des Umbruchs vor 500 Jahren.

Die Stadt Altenburg in Thüringen präsentiert von Mai 2015 bis November 2017 die Ausstellung

„Georg Spalatin – Martin Luthers Weggefährte in Altenburg“.

Anhand von Dokumenten, Kunst- und Alltagsgegenständen und einer virtuellen Rekonstruktion seines Wohnhauses wird ein Enblick in die bisher weitgehend unbekannte Lebenswelt Georg Spalatins gegeben. Spalatin soll maßgeblich an der Verbringung Martin Luthers auf die Wartburg beteiligt gewesen sein. Er spielte eine bedeutende Rolle im Verhältnis Luthers zum sächsischen Kurfürsten. Ab dem Jahr 1525 lebte Georg Spalatin überwiegend in Altenburg als Pfarrer und Superintendent und nahm Einfluss auf die Entwicklung der Stadt.

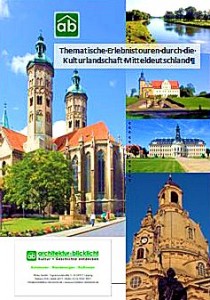

Im August 2013 habe ich die Seite www.architektur-blicklicht.de online gestellt. In diesen 18 Monaten hat sich die Seite zu einem Informations- und Wissensportal über die Kulturlandschaft Mitteldeutschland entwickelt. 1.000 Artikel habe ich seit August 2013 geschrieben und veröffentlicht.

Im August 2013 habe ich die Seite www.architektur-blicklicht.de online gestellt. In diesen 18 Monaten hat sich die Seite zu einem Informations- und Wissensportal über die Kulturlandschaft Mitteldeutschland entwickelt. 1.000 Artikel habe ich seit August 2013 geschrieben und veröffentlicht.

Die Idee war einst, eine Bestandsdokumentation der Burgen, Schlösser und Herrenhäuser, Kirchen, Dome und Klöster in Mitteldeutschland aufzubauen und den Besuchern der Seite Erlebnistouren zu diesen Gebäuden anzubieten.

Längst ist Architektur-Blicklicht mehr geworden. Für Radfahrer habe ich Beschreibungen von Radwegen geschrieben mit Tipps, was am Radweg sehenswert ist. Die Stadtansichten zeigen, dass es nicht nur in den großen Metropolen etwas zu sehen gibt, sondern auch manche Kleinstadt Schätze zu bieten hat. Mit den Veranstaltungshinweisen weise ich auf besondere Höhepunkte hin. Die Reisenberichte und Verlinkungen zu den Museen in den Burgen und Schlössern sollen bei der Ausflugsplanung helfen und jede Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

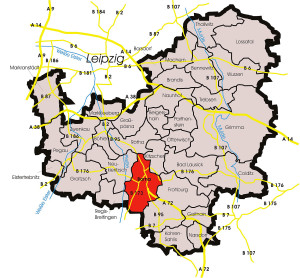

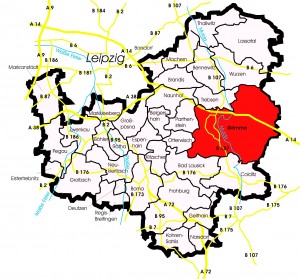

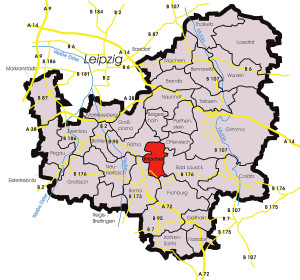

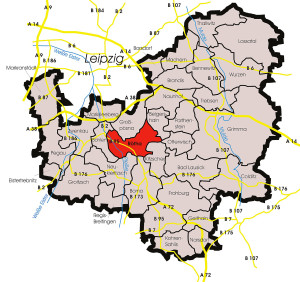

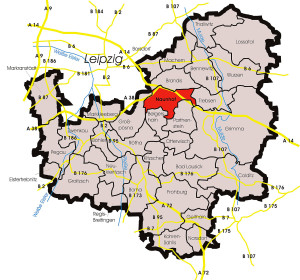

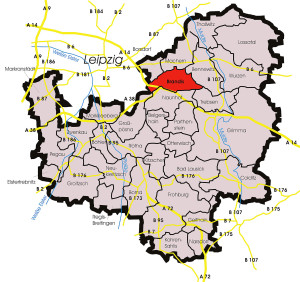

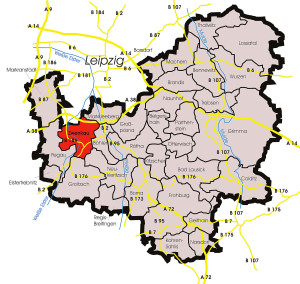

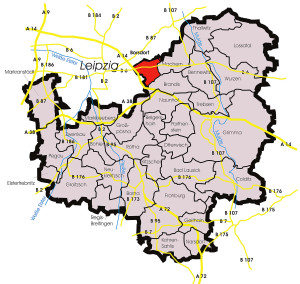

Der Äußere Grüne Ring Leipzig ermöglicht es Radfahrern und Wanderern, die Landschaft rund um die Stadt Leipzig kennenzulernen.

Mit einer Gesamtlänge von ca. 130 km lässt sich der Äußere Grüne Ring nicht an einem Tag abradeln. Der Rundradweg kann sehr gut in mehreren Abschnitten befahren werden, dank mehrerer Haltepunkte der Bahn und der S-Bahn.

Für das Befahren des Äußeren Grünen Rings eignen sich vier Teilabschnitte:

Wegeverlauf

Die Radtour beginnt am Haltepunkt in Markranstädt. Sie führt durch Altranstädt und Priesteblich nach Frankenheim. In Dölzig quert sie den Elster-Saale-Kanal und führt durch die Elster-Luppe-Aue nach Schkeuditz.

Die Radtour beginnt am S-Bahn-Haltepunkt Böhlen. Sie führt vorbei am Kraftwerk Lippendorf nach Zwenkau. Durch das Eichholz führt der Äußere Grüne Ring Leipzig durch Kleindalzig nach Großdalzig. Weiter geht es über Zitzschen, Klein- und Großschkorlopp, Schkeitbar nach Räpitz. Dort kreuzen der Elster-Saale-Radweg und der Erlebnisradweg Via Regia den Äußeren Grünen Ring. Durch Seebenisch und Kulkwitz gelangt man schließlich nach Markranstädt.

Der Äußere Grüne Ring führt durch das Umland der Stadt Leipzig als Rundradweg.

Auf dem Abschnitt von Schkeuditz nach Taucha erlebt der Radfahrer den Gegensatz zwischen großen Verkehrs- und Gewerbegebieten und kleinen Dörfern mit ihren Bauernhöfen und Kirchen.

Wegeverlauf

Die Radtour beginnt am S-Bahn-Haltepunkt Schkeuditz. Sie führt zunächst entlang der Bundesstraße B 6 vorbei am Flughafen Leipzig-Halle. Zwischen Flughafen und Gewerbegebiet führt der Äußere Grüne Ring über die Radefelder Allee zur Autobahn A 14, überquert diese und führt nach Freiroda.

Wegeverlauf

Weiter verläuft der Radweg durch Zweenfurth und Wolfshain nach Beucha. Hinter Beucha unterquert der Äußere Grüne Ring Leipzig die Autobahn A 14 und verläuft durch den Eichaer Wald, zwischen Moritzsee und Naunhofer See nach Naunhof.

Vor 1000 Jahren, im Jahr 1015 erwähnt Bischof Thietmar von Merseburg den Ort „urbe libzi“ in seiner Chronik zum ersten Mal. 2015 feiert Leipzig das 1.000jährige Jubiläum seiner Ersterwähnung. Das Jubiläumsjahr bietet viele Höhepunkte, z.B. das längste Bürgerfest, das StadtFestSpiel, ein Festkonzert und die Festwoche „1000 Jahre Leipzig“

1000 Jahre Leipzig – 1000 Jahre wirtschaftliche, kulturelle und bürgerliche Tradition. Leipzig war und ist geistiges Zentrum, Messe- und Handelsstadt, Industriemetropole und Stadt selbstbewusster Bürger. Leipzig – das ist die Stadt der Kunst und der Musik, der Wissenschaft und des Wissens.

Der Dom zu Merseburg ist eines der bedeutendsten sakralen Baudenkmäler Deutschlands und gehört zusammen mit dem Schloss Merseburg zu den eindrucksvollsten Bauensembles Mitteldeutschlands. Kaiser Heinrich II. legte am 18. Mai 1015 den Grundstein für den Dombau. Merseburg war neben Bamberg einer der Lieblingsorte des einzigen deutschen Kaiserpaares, das heilig gesprochen wurde – Heinrich II. und Kunigunde. 28 Aufenthalte in Merseburg sind nachgewiesen.

Zwischem dem 10. August 2015 und dem 9. November 2015 öffnet die Sonderausstellung „1000 Jahre Kaiserdom Merseburg“ Ihre Pforten und gibt Einblicke in die Gründungszeit des Doms. Es werden Einblicke in die prachtvolle Ausstattung der Gründungszeit und die Entwicklung Merseburgs zu einer bedeutenden Kaiserpfalz geboten. Der zeitliche Bogen wird von Kaiser Heinrich II. und Bischof Thietmar von Merseburg über den Konflikt zwischen König Heinrich IV. und Rudolph von Rheinfelden bis zu den Staufern gespannt.

Der Dom St. Peter und Paul in Naumburg gehört zu den bedeutendsten Baudenkmalen des Hochmittelalters in Deutschland. Weltberühmt ist der Westchor mit seinen Stifterfiguren – darunter die bekannteste Figur Uta von Ballenstedt.

Der Naumburger Dom vereint einzigartige Kunstwerke aus der Zeit der Romanik und der Gotik und spannt mit dem von Neo Rauch entworfenen Glasfenster in der Elisabethkapelle den Bogen bis in die Moderne.

Vom 1. Juni 2015 bis zum 30. September 2015 wird im Dom zu Naumburg die Sonderausstellung „Linien zwischen Himmel und Erde. Mittelalterliche Grabplatten des 13. und 16. Jahrhunderts“ gezeigt.

weiterlesen »

Die Ausstellungen in Gotha, Weimar und Eisenach widmen sich jeweils einem speziellen Thema. Zusätzlich wird in Eisenach das Musical „Luther! Rebel wider Willen“ gezeigt, das sich einem der bedeutendsten Zeitgenossen widmet.

Das Feuer in Eula ist bereits der zweite Kirchenbrand im Landkreis Leipzig im Januar 2015. Am 10. Januar brannte in Tellschütz bei Pegau die Kirche bis auf die Grundmauern nieder. Die Kirche in Eula wurde im 12. Jahrhundert erbaut und nach ihrem Stifter, Wiprecht von Groitzsch, benannt. Sie ist eine der ältesten Kirchengebäude in Sachsen. In der Spätgotik erhielt das Gotteshaus sein heutiges Aussehen.

In Kronach wurde Lucas Cranach d.Ä. geboren. In der Festung Rosenberg wird eine Reihe von Werken von Vater und Sohn gezeigt.

Ausstellungen 2015

Elbisbach ist ein Ortsteil der Stadt Frohburg im Süden des Landkreises Leipzig. Elbisbach liegt südöstlich von Leipzig (ca. 39 km) zwischen Borna (ca. 15 km) und Rochlitz (ca. 15 km). weiterlesen »

Kirchen sind heute mehr als Gotteshäuser. Immer seltener dienen sie liturgischen Zwecken. In manch einer Dorfkirche findet nur noch einmal monatlich der Gottesdienst statt. Viele Kirchen sind heute Veranstaltungsorte für Konzerte und Ausstellungen und Treffpunkte der Dorfgemeinschaft. Und sie haben noch eine Funktion: sie stiften Identität und Heimatgefühl. Wie schmerzlich der Verlust einer Kirche im Dorf ist merkt man erst, wenn sie nicht mehr da ist. Das mussten viele Menschen in der DDR erfahren, deren Kirchen aufgegeben und abgerissen wurden. Aber auch Brände zerstören immer wieder Gotteshäuser, wie zuletzt in der Nacht vom 8. zum 9. Januar 2015 die Kirche in Tellschütz bei Pegau im Landkreis Leipzig.

Die Kirche in Tellschütz wurde um 1500 errichtet. Der Saal entstand 1765 bis 1766. Die Ausstattung – die zweigeschossige, dreiseitige Empore, eine Altarwand mit Kanzelaltar, ein Tauflesepult und die Orgel – wurden bei dem Brand zerstört.

Die Kirchgemeinde hat ein Spendenkonto zum Wiederaufbau der Kirche in Tellschütz eingerichtet.

Spendenkonto: Volksbank Leipzig,

IBAN: DE36 860 956 040 008 462 690,

Kennwort: „Wiederaufbau der Tellschützer Kirche“

Mehr Informationen zur Kirche Tellschütz.

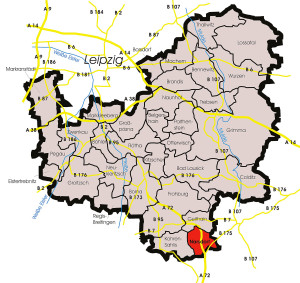

Ziel war eine komplette Erfassung und Veröffentlichung der Burgen, Schlösser und Herrenhäuser rund um Leipzig. Das Ziel ist erreicht. Alle Objekte habe ich besucht, fotografiert, beschrieben und veröffentlicht. Und weil ich einmal unterwgs war, habe ich auch gleich alle noch erhaltenen Wohntürme, viele Vorwerke und Kirchen mit erfasst. Heute kann ich sagen, die Seite Architektur-Blicklicht die einzige Internetseite mit einer vollständigen Auflistung der herrschaftlichen Güter, landesherrlichen Schlösser und Burgen im Landkreis Leipzig. Vollständig heißt – nach bestem Wissen. Ich kann nicht ausschließen, dass es doch noch ein oder zwei Objekte gibt, die ich trotz intensiver Recherche nicht entdeckt habe. weiterlesen »

Kultur und Geschichte, Natur und Landschaft erleben, zu Fuß, mit dem Fahhrad, im Auto oder Bus. Anbieter für Kulturreisen gibt es viele. Da die meisten von Ihnen jedoch nur die „Highlights“ und „Leuchttürme“ ansteuern, bleiben die Perlen des ländlichen Raumes für viele Touristen im Verborgenen. Mit „Architektur-Blicklicht“ wird dies nun anders. Entdecken, was abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt. Erfahren Sie die Zusammenhänge zwischen Landschaft und Siedlungsbild. Erleben Sie historische Gebäude im Kontext ihres Umfeldes.

Kultur und Geschichte, Natur und Landschaft erleben, zu Fuß, mit dem Fahhrad, im Auto oder Bus. Anbieter für Kulturreisen gibt es viele. Da die meisten von Ihnen jedoch nur die „Highlights“ und „Leuchttürme“ ansteuern, bleiben die Perlen des ländlichen Raumes für viele Touristen im Verborgenen. Mit „Architektur-Blicklicht“ wird dies nun anders. Entdecken, was abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt. Erfahren Sie die Zusammenhänge zwischen Landschaft und Siedlungsbild. Erleben Sie historische Gebäude im Kontext ihres Umfeldes.

Mit meinen Tourenangeboten biete ich die Verbindung der touristischen Markenzeichen in Mitteldeutschland mit den verborgenen Schätzen in der Kulturlandschaft. Ob Mittelalter oder die Zeit des Absolutismus, ob UNESCO-Weltkulturerbe oder verträumte Städte, ob Brauchtum oder regionaler Genuss – im aktuellen aktuellen Tourenkatalog ist bestimmt für jeden Kulturinteressierten das Passende dabei.

weiterlesen »

Längst sind es nicht mehr nur Nordsee und Alpen, Harz und Schwarzwald, die die Menschen anziehen. Der Städtetourismus ist seit vielen Jahren im Aufschwung. Aber auch der Aktivurlaub nimmt zu. weiterlesen »

Radfahren ist zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden. Gut ausgebaute Radwege, vor allem entlang der Flüsse, laden ein, Landschaft und Kultur zu entdecken.

Radfahren verbindet Bewegung mit Genuss. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kann in seinem ganz eigenen Tempo die Landschaft genießen und alles Sehenswerte am Wegesrand entdecken. Radfahren ist gesund und gut für die Figur. Kommen Sie mit auf Radtouren durch die Kulturlandschaft Mitteldeutschland. Entdecken Sie Neues, genießen Sie die Landschaft und tun Sie etwas für Ihr Wohlbefinden.

Radwandern an der Mulde – 5 Tourenangebote,

Radwandern im Leipziger Neuseenland,

Radwandern an der Saale – 4 Tourenangebote,

Radwandern durch das Weinbaugebiet Saale-Unstrut- 2 Tourenangebote,

Frohburg ist die Kleinstadt im Süden des Landkreises Leipzig. Die Stadt Frohburg besteht aus den Ortsteilen:

Frohburg ist die Kleinstadt im Süden des Landkreises Leipzig. Die Stadt Frohburg besteht aus den Ortsteilen:

Die Stadt Frohburg liegt im Kohrener Land. In Frohburg leben ca. 12.500 Einwohner.

Die ehem. Gemeinde Espenhain liegt am östlichen Rand des Leipziger Neuseenlandes. In der Gemeinde Espenhain lebten ca. 2.200 Einwohner.

Wie in jedem Jahr findet auch 2014 das „Abradeln auf der Weinroute an der Weißen Elster am 3. Oktober statt. Fahrradfahrer können sich ab 9 Uhr bei einem kräftigen Winzerfrühstück auf dem Weinhof Posa stärken und ab 10 Uhr die einzelnen Stationen entlang der Weinroute abradeln.

Wie in jedem Jahr findet auch 2014 das „Abradeln auf der Weinroute an der Weißen Elster am 3. Oktober statt. Fahrradfahrer können sich ab 9 Uhr bei einem kräftigen Winzerfrühstück auf dem Weinhof Posa stärken und ab 10 Uhr die einzelnen Stationen entlang der Weinroute abradeln.

Nach der Stärkung geht es zur Burg Haynsburg. Hier ist die Heimatstube geöffnet und der Turm kann bestiegen werden. Von der Burg Haynsburg geht weiter über Dietendorf nach Trebnitz zum Beeren- und Straußenhof der Familie Fischer. Nach einem guten Essen, z.B. Straußensteak und ein Schluck Bowle, ist die nächste Station Wetterzeube. Am Ortsausgang Richtung Zeitz befindet sich der Weinberg “Bischofsleite”. Hier wartet die Familie Seeliger mit einem guten Tropfen auf durstige Gäste. Nach einer Rast am Weinberg geht es weiter in Richtung Zeitz.

Borna ist die Kreisstadt im Südwesten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Borna besteht aus den Ortsteilen:

Borna ist die Kreisstadt im Südwesten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Borna besteht aus den Ortsteilen:

Die Stadt Borna liegt im Leipziger Neuseenland. In Borna leben ca. 19.200 Einwohner.

Lossatal ist eine Gemeinde im Nordosten des Landkreises Leipzig. Die Gemeinde Lossatal besteht aus den Ortsteilen:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Gemeinde Lossatal liegt zwischen dem Muldetal und der Dahlener Heide. In der Gemeinde Lossatal leben ca. 6.100 Einwohner.

Grimma ist eine Große Kreisstadt im Osten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Grimma besteht aus 13 Ortschaften und hat insgesamt 69 Ortsteile. Die Stadt Grimma liegt an der Mulde. Mit ca. 28.500 Einwohnern ist Grimma die größte Stadt des Landkreises Leipzig.

Grimma ist eine Große Kreisstadt im Osten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Grimma besteht aus 13 Ortschaften und hat insgesamt 69 Ortsteile. Die Stadt Grimma liegt an der Mulde. Mit ca. 28.500 Einwohnern ist Grimma die größte Stadt des Landkreises Leipzig.

Ortschaften und Ortsteile der Stadt Grimma

Zu einem vergnüglichen musikalisch-literarischer Abend laden die Autorin Eva Baronsky und der Pianist Tobias Forster

am Samstag, 18. Oktober 2014, um 17.00 Uhr in das Schloss Klippenstein ein.

Rastplatz und Infotafel an der Kreuzung des Muldetalbahnradweges mit der Mulde-Elbe-Radroute in Neichen

Und selbst gute Kartenleser können schon einmal durcheinander kommen. Dabei ist die Antwort auf die Frage doch ganz einfach: An den Radwegen werden Ortsnamenschilder an den Ortseingängen aufgestellt. Nein, nicht die großen, gelben, wie an Straßen. Ein kleines Schild mit dem Ortsnamen reicht völlig aus.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert nahm die Stadt einen rasanten Aufschwung. Das seit der frühen Neuzeit in Chemnitz ansässige Tuchmachergewerbe entwickelte sich zu einer Textilindustrie, die der Stadt den Namen „Sächsisches Manchester“ einbrachte. Gleichzeitig entwickelte sich der Maschinenbau und die Schlote der Fabriken schossen wie Pilze aus dem Boden. Schnell hatte die Stadt am Nordrand des Erzgebirges ihren Beinamen „Rußchemnitz“.

Kurz vor Ende des 2. Weltkrieges wurde die Innenstadt von Chemnitz zu 90% zerstört. Was Generationen in Jahrhunderten geschaffen hatten, war binnen weniger Stunden in Schutt und Asche gesunken.

Die Stadt Wurzen liegt an der Mulde. In Wurzen leben ca. 16.500 Einwohner.

Die UNESCO hat im Jahr 1972 ein Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt verabschiedet. Gegenwärtig gehören über 900 Stätten weltweit zu diesem schützenswerten Kultur- und Naturerbe.

Der Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut e.V. arbeitet seit dem Jahr 2008 intensiv an der Antragstellung. Über den Antrag soll die UNESCO im Jahr 2015 entscheiden.

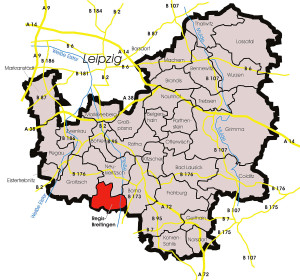

Groitzsch ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Groitzsch besteht aus den Ortsteilen

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Jahreszahlen in den Klammern geben das Jahr an, in dem der Ort für den Braunkohlebergbau abgerissen wurde.

Groitzsch liegt am westlichen Rand des Leipziger Neuseenlandes. Durch das Stadtgebiet fließt die Weiße Elster. In der Stadt Groitzsch leben ca. 7.600 Einwohner.

Die Gemeinde Neukieritzsch liegt im Leipziger Neuseenland an der Pleiße. In der Gemeinde Neukieritzsch leben ca. 7.000 Einwohner.

Durch die Gemeinde Bennewitz fließt die Mulde. In Bennewitz leben ca. 4.900 Einwohner.

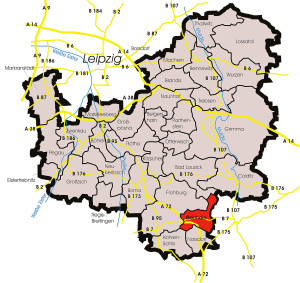

Kitzscher ist eine Kleinstadt in der Mitte des Landkreises Leipzig. Die Stadt Kitzscher besteht aus den Ortsteilen:

Kitzscher ist eine Kleinstadt in der Mitte des Landkreises Leipzig. Die Stadt Kitzscher besteht aus den Ortsteilen:

Die Stadt Kitzscher liegt am östlichen Rand des Leipziger Neuseenlandes. In der Stadt Kitzscher leben ca. 5.100 Einwohner.

Rötha ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Die Stadt Rötha besteht aus folgenden Ortsteilen:

Rötha ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Die Stadt Rötha besteht aus folgenden Ortsteilen:

Die Stadt Rötha liegt an der Pleiße im Leipziger Neuseenland. In der Stadt Rötha leben ca. 6.100 Einwohner.

Die Stadt Trebsen liegt an der Mulde zwischen Grimma und Wurzen. In Trebsen leben ca. 3.900 Einwohner.

Narsdorf war eine Gemeinde im Süden des Landkreises Leipzig. Die Gemeinde Narsdorf wurde am 1. Juli 2017 in die Stadt Geithain eingemeindet und bestand aus folgenden Ortsteilen:

Narsdorf war eine Gemeinde im Süden des Landkreises Leipzig. Die Gemeinde Narsdorf wurde am 1. Juli 2017 in die Stadt Geithain eingemeindet und bestand aus folgenden Ortsteilen:

Die ehem. Gemeinde Narsdorf liegt im südlichen Teil des Kohrener Landes. In der Gemeinde Narsdorf lebten ca. 1.700 Einwohner.

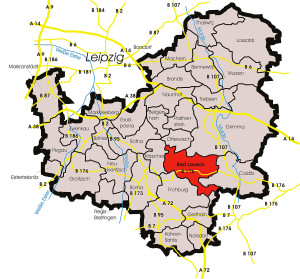

Bad Lausick ist eine Kleinstadt im Südosten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Bad Lausick besteht aus den Ortsteilen

Bad Lausick ist eine Kleinstadt im Südosten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Bad Lausick besteht aus den Ortsteilen

In Bad Lausick leben ca. 8.200 Einwohner.

Durch das Gemeindegebiet von Thallwitz fließt die Vereinte Mulde. In der Gemeinde Thallwitz leben ca. 3.600 Einwohner.

Geithain ist eine Kleinstadt im Süden des Landkreises Leipzig. Die Stadt Geithain besteht aus den Ortsteilen

Geithain ist eine Kleinstadt im Süden des Landkreises Leipzig. Die Stadt Geithain besteht aus den Ortsteilen

Die Stadt Geithain liegt am östlichen Rand des Kohrener Landes. In Geithain leben ca. 5.500 Einwohner.

Nach dem Ortsteil Kohren ist das Kohrener Land benannt. In Kohren-Sahlis lebten ca. 2.700 Einwohner.

Schönau ist ein Ortsteil der Großstadt Leipzig im Nordwesten des Freistaats Sachsen. Schönau liegt im westlichen Stadtgebiet von Leipzig, ca. 9 km vom Stadtzentrum entfernt. weiterlesen »

Glasten ist ein Ortsteil der Stadt Bad Lausick im Südosten des Landkreises Leipzig. Glasten liegt südöstlich von Leipzig (ca. 46 km) zwischen Grimma (ca. 10 km) und Geithain (ca. 15 km). weiterlesen »

Colditz ist eine Stadt im Südosten des Landkreises Leipzig. Die Stadt Colditz besteht aus den Ortsteilen:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Durch die Stadt Colditz fließen die Freiberger Mulde und die Zwickauer Mulde, die sich nahe des Ortsteils Sermuth zur Mulde vereinen. In Colditz leben ca. 8.900 Einwohner.

Die Burg Rabenstein entstand in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, im Rahmen der Besiedelung des Erzgebirgsvorlandes.

Neben dem Mittelalter sind in der Burg und ihrer Umgebung weitere Spuren wechselvoller Geschichte zu entdecken. Von der Umgestaltung der Anlage in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, dem frühen Barock, zeugt der kleine Rittersaal im Obergeschoss des Palas, in dem Fresken mit Jagdmotiven erhalten sind. Ein sehenswertes Zeugnis des Rokoko ist das oberhalb der Burg befindliche Rabensteiner Schloss (Rittergut Oberrabenstein). Der Chemnitzer Textilkaufmann Johann Georg Siegert, der Burg und dazugehörigen Grundbesitz 1774 erwarb, hatte es als neues Herrenhaus errichten lassen. Auf Siegert und dessen Nachfolger, besonders Maximilian von Welck, geht auch die Umgestaltung der Burg und ihres Umfeldes im Sinne einer romantischen Parkanlage nach englischem Vorbild zurück. Regis-Breitingen ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Regis-Breitingen gehören die Ortsteile

Regis-Breitingen ist eine Kleinstadt im Südwesten des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Regis-Breitingen gehören die Ortsteile

Die Stadt Regis-Breitingen liegt im südlichen Teil des Leipziger Neuseenlandes. In der Stadt Regis-Breitingen leben ca. 4.000 Einwohner.

Ausgestellt wird die dem Chemnitzer Rat um 1560 anvertraute Neefe-Lade, die neben Urkunden, Briefen und Quittungen auch persönliche Erinnerungsstücke und Medaillen enthält, welche erstmals nahezu vollständig der Öffentlichkeit gezeigt werden. Ein repräsentativer Adelsbrief Kaiser Ferdinands I. bezeugt, dass Johannes Neefe und seine drei Brüder, darunter auch Caspar in den Reichadelsstand erhoben wurden.

Naunhof ist eine Kleinstadt im Nordwesten des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Naunhof gehören die Ortsteile

Naunhof ist eine Kleinstadt im Nordwesten des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Naunhof gehören die Ortsteile

Die Stadt Naunhof liegt südöstlich von Leipzig. In der Stadt Naunhof leben ca. 8.400 Einwohner.

Sonntag, 20. Juli 2014, 15:00 Uhr

Schlossbergmuseum Chemnitz, Großer Saal

Gitarrenkonzert mit Philippe Villa, Frankreich

Eröffnungskonzert XVII. Neue Musiktage und internationaler Gitarrenkurs des Fördervereins Neue Gitarrenmusik e.V., Chemnitz

Donnerstag, 24. Juli 2014, ab 16:00 Uhr

Schlossbergmuseum Chemnitz, Refektorium und Lapidarium

Lucullus Teil II:

Köstlichkeiten aus dem europäischen Mittelalter

Historiker der TU Chemnitz präsentieren in einem Vortrag Gaumenfreuden vergangener Epochen und laden zu erlesenen Kostproben ein.

(Begrenzte Teilnehmerzahl von 15 Personen) Eintritt 35 €, Studierende 18 €

Infotelefon Schlossbergmuseum: 0371-4884501

Pegau ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Pegau gehören die Ortsteile

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Durch die Stadt Pegau fließt die Weiße Elster. In der Stadt Pegau leben ca. 6.300 Einwohner.

Brandis ist eine Kleinstadt im Norden des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Brandis gehören die Ortsteile

Brandis ist eine Kleinstadt im Norden des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Brandis gehören die Ortsteile

Die Stadt Brandis liegt östlich von Leipzig. In der Stadt Brandis leben ca. 9.300 Einwohner.

Schloss Moritzburg liegt nur 20 Autominuten vom Zentrum der Stadt Dresden entfernt. Malerisch liegt das Barockschloss in einer Teich- und Waldlandschaft.

August der Starke, König von Polen und Kurfürst von Sachsen, ließ das repräsentative Jagd- und Lustschloss auf den Mauern eines Renaissancebaus errichten. Kostbare Porzellane, Möbel und Gemälde zeigen eindrucksvoll die höfische Wohn- und Tafelkultur des 18. Jahrhunderts. Großformatig bemalte und verzierte Ledertapeten verwandeln die Säle des Schlosses in ein Bilderbuch der antiken Mythologie. Eine der größten Trophäensammlungen Europas erinnert an die Jagdlust der Herrscher aus dem Hause Wettin und ihrer Gäste. Ein weiterer Höhepunkt ist neben dem wiedereröffneten Porzellanquartier das legendenumwobene »Moritzburger Federzimmer« mit dem Paradebett Augusts des Starken – ein Meisterwerk aus fast zwei Millionen farbiger Federn.

weiterlesen »

Das Kohrener Land erstreckt sich zwischen Eulatal im Norden und Jahnshain im Süden, Frohburg im Westen und Geithain im Osten. Seinen Namen verdankt es dem Ort Kohren, der zur Stadt Kohren-Sahlis gehört.

Die Möglichkeiten, das Kohrener Land zu Fuß zu erkunden, sind vielfältig. Eine Möglichkeit ist, die Burg Gnandstein als Startpunkt zu nutzen und über Kohren-Sahlis zum Lindenvorwerk und wieder zurück zur Burg Gnandstein zu wandern.

weiterlesen »

Die Gemeinde Parthenstein liegt östlich des Leipziger Neuseenlandes. Sitz der Gemeinde ist in Großsteinberg. In der Gemeinde Parthenstein leben ca. 3.500 Einwohner.

Das Erscheinungsbild des Schlosses in unserer Zeit prägte Detlev Carl Graf von Einsiedel (1737-1810), der als Minister, Ökonom, Unternehmer und Kunstliebhaber großen Einfluss auf die sächsische Politik hatte. Er ließ das Hauptgebäude im Stil des Klassizismus umgestalten. Dabei entstand der Festsaal, der von sächsischen Hofbaumeistern mit Motiven aus der Antike versehen wurde.

Ein Kleinod von europäischem Rang ist die Bibliothek im oberen Teil des Wohnbereichs der Grafen. Die Bücher-Schränke erstrecken sich nicht nur über zwei Etagen, der Raum bildet ein Gesamtkunstwerk im venezianischen und neogotischen Stil, das Büchern und dem darin enthaltenen Wissen einen feierlichen Rahmen gab.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite von Tobias Forster.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite von Tobias Forster.

Die Gemeinde Belgershain liegt am östlichen Rand des Leipziger Neuseenlandes. In der Gemeinde Belgershain leben ca. 3.300 Einwohner.

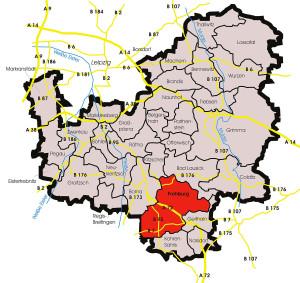

Der Landkreis Leipzig liegt in der Leipziger Tieflandsbucht und ist weitgehend eben. Markante Erhebungen im Norden des Landkreises sind die Hohburger Berge. Im Süden erfolgt der Übergang von der Leipziger Tieflandsbucht in das Gebirgsvorland des Erzgebirges.

Im Landkreis Leipzig vereinen sich Freiberger Mulde und Zwickauer Mulde zur Vereinten Mulde. Durch den Landkreis Leipzig fließen weiterhin die Pleiße, die Weiße Elster und die Parthe. Im Leipziger Neuseenland im Westen des Landkreises entstand durch die Flutung von Braunkohletagebauen eine großflächige Seenlandschaft.Kreisstadt des Landkreises Leipzig ist die Stadt Borna (ca. 19.200 Einwohner). Größte Stadt des Landkreises Leipzig ist Grimma mit ca. 28.000 Einwohnern. Weitere größere Städte sind Markkleeberg (ca. 24.000 Einwohner) und Wurzen (ca. 16.000 Einwohner). weiterlesen »

In der Gemeinde Machern leben ca. 6.600 Einwohner.

Die Burg Mildenstein in Leisnig bietet im Jahr 2014 ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm:

24. Juli 2014 – Unterwegs auf den Spuren der Kreuzritter

Ab 13.00 Uhr kurzweiliger Vortrag und Unterweisung in die Ritterrüstung,

29. und 30. Juli 2014 – Die Kunst des Schreibens

Ab 13.00 Uhr historische Schreibwerkstatt

2. August 2014 – Topfhelm, Armbrust und Ehre

18.00 Uhr Ritternacht für unerschrockene Knaben und Mägdelein ab 8 Jahre,

19. Oktober 2014 – Das Spielmann und das Lumpenpack pfeifen meist aus einem Sack

Ab 10.00 Uhr musikalische Familienführung zum Zuhören und Mitmachen,

weiterlesen »

Die zutiefst religiös geprägte Welt des 16. Jahrhunderts wird an herausragenden Kunstgegenständen anschaulich dargestellt. Die kurfürstlichen Prunkwaffen waren nicht nur Zeichen der weltlichen Herrschaft, sondern auch Bekenntnis zur Reformation und klare Positionierung in den Glaubenskämpfen ihrer Zeit. In Vorbereitung der großen Sonderausstellung 2015 in Torgau wird vom 17. Mai bis 31. Oktober 2014 auf 400 Quadratmetern der Welt der sächsischen Kurfürsten in der frühen Neuzeit lebendig. weiterlesen »

Malerisch und erhaben thront das Renaissanceschloss Nossen unweit von Dresden über der Freiberger Mulde. Über 800 Jahre reicht die Geschichte der Anlage zurück – von der Ritter- und Abtsburg zum Jagd- und Amtsschloss. Schloss Nossen bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot an.

Seit dem 04. Mai 2014 wird im Schloss Nossen eine neue Sonderausstellung in den Prinzenkammern gezeigt: „Kohle, Stahl und Apfelsaft. Vom Unternehmergeist im sächsischen Adel“.

Die Ausstellung wendet sich der spannenden Geschichte der sächsischen Industrialisierung zu und zeigt, welche Rolle sächsische Adelsvertreter darin spielten. Die Ausstellung ist bis zum 5. Oktober 2014 zu sehen.

weiterlesen »

Die barocke Schlossanlage in Moritzburg ist ein Besuchermagnet. Sie diente im 18. Jahrhundert Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, genannt August der Starke, als Jagdaufenthalt und prachtvolle Kulisse für königliche Lustbarkeiten. Ein sommerlicher Rundgang durch das Schloss gibt Einblicke in das höfische Leben von damals.

Viele Legenden ranken sich um das in der europäischen Kunstgeschichte einzigartige Federzimmer. Thron eines mexikanischen Königs oder Teil eines indischen Hausrates soll es sein. Für seine Herstellung sollen Generationen von Sklaven Millionen von Vogelfedern aus Südamerika verarbeitet haben. August der Starke soll es als Preis für seine Teilnahme an einem Stierkampf vom spanischen König bekommen haben. Wie viel Wahrheit steckt wirklich in diesen Geschichten?

Das Jagdschloss Moritzburg hat den weltweit größten Bestand an barocken Ledertapeten. Von ehemals 60 Räumen sind heute noch 11 Räume mit Ledertapeten erhalten. Faszinierend und einzigartig ist die barocke Wandgestaltung, ebenso wie die großformatigen Darstellungen der anthiken Mythologie, in deren Mittelpunkt Diana, die Göttin der Jagd, steht.

weiterlesen »

Zwenkau ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Die Stadt Zwenkau besteht aus den Ortsteilen:

Zwenkau ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Die Stadt Zwenkau besteht aus den Ortsteilen:

33 Kirchen rund um Leipzig – von Wasewitz im Norden bis Altmörbitz im Süden und von Elstertrebnitz im Westen bis Fremdiswalde im Osten sind an diesem Abend für Besucher geöffnet.

Ob Kirchenführung oder Gottesdienst, Musik oder Theater – für jeden Geschmack wird in den Dorfkirchen des Leipziger Landes am 5. Juli etwas geboten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite des Kirchenbezirks Leipziger Land.

Markranstädt ist eine Kleinstadt im Westen des Landkreises Leipzig. Zur Stadt Markranstädt gehören die Ortsteile

|

|